পুরান ঢাকা

পুরান ঢাকা ঢাকা মহানগরীর আদি অঞ্চলটিকে বলা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ বাঙালি সংস্কৃতি থেকে এখানকার সংস্কৃতি অনেকটাই ভিন্নতর। পুরান ঢাকা পূর্ব-পশ্চিমে গেন্ডারিয়া ফরিদাবাদ থেকে হাজারীবাগ ট্যানারি মোড় পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ঢাকা সদরঘাট থেকে নবাবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।

| পুরান ঢাকা | |

|---|---|

| অঞ্চল | |

![১৮৬১ সালের একটি চিত্রকর্মে পুরান ঢাকা[১]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/DhakaCity1861.png/250px-DhakaCity1861.png) ১৮৬১ সালের একটি চিত্রকর্মে পুরান ঢাকা[১] | |

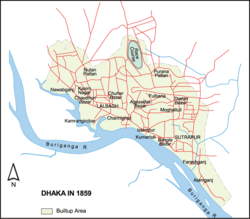

পুরান ঢাকার মানচিত্র (ব্রিটিশ আমলে) | |

| স্থানাঙ্ক: ২৩°৪২′২৫″ উত্তর ৯০°২৪′৩৪″ পূর্ব / ২৩.৭০৬৯৪° উত্তর ৯০.৪০৯৪৪° পূর্ব | |

| দেশ | বাংলাদেশ |

| জেলা | ঢাকা জেলা |

| সিটি করপোরেশন | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |

| গোড়াপত্তন | আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে |

| প্রতিষ্ঠা | ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ |

| বিস্তৃতি | ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পরে |

ইতিহাস পর্যবেক্ষণে জানা যায়, পুরান ঢাকা একসময় অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সুন্দর ও ছিমছাম একটি শহর ছিলো। কিন্তু মুঘল শাসকদের পতনের পর থেকে পুরান ঢাকা'র ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ব্রিটিশ শাসকরা এ শহরের কিছু দেখভাল করলেও বর্তমান সময়ের প্রশাসনযন্ত্রের অবহেলায় পুরান ঢাকা ধীরে ধীরে তার শ্রী হারিয়ে ফেলছে।

ইতিহাস

সম্পাদনা৭০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকা নামক অঞ্চলটিতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে শহর গড়ে ওঠে। ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ অঞ্চলে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো তাই রাজা বল্লাল সেন মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হয়ে ওঠে। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাকে সুবাহ্ বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার বেশকিছু অঞ্চল) রাজধানী রূপে ঘোষণা করেন; তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ নগরে ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তির রূপ নেয় এবং তা থেকেই নগরের নাম ‘ঢাকা’ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে কিছু সময় ঢাকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিলো।[২]

প্রশাসন

সম্পাদনাপুরান ঢাকা ৮টি মেট্রোপলিটন থানা এলাকা নিয়ে গঠিত। এগুলো হল হাজারীবাগ, চকবাজার, লালবাগ, বংশাল, কোতোয়ালী, ওয়ারী, সূত্রাপুর, ও গেন্ডারিয়া। পুরান ঢাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল।[৩] পুরান ঢাকার পশ্চিমে মোহাম্মদপুর, উত্তরে ধানমন্ডি, নিউ মার্কেট, শাহবাগ, রমনা, মতিঝিল ও সবুজবাগ, পূর্বে যাত্রাবাড়ী ও শ্যামপুর এবং দক্ষিণে কামরাঙ্গীরচর ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত।

যাতায়াত

সম্পাদনাপুরান ঢাকা'র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাহন হলো রিকশা।[৪] এই প্রাচীন শহরটির যাতায়াতের পথগুলো অত্যন্ত সরু হওয়াতে রিকশা এখানকার প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্য পরিবহনের জন্য মানুষ টানা চাকা গাড়ীও রয়েছে প্রচুর। সীমিতভাবে ঘোড়ার গাড়ী বা টমটম এখনো চালানো হয়ে থাকে। এছাড়া যান্ত্রিক বাহনগুলোর মধ্যে বাস, টেম্পো, সি.এন.জি. চালিত অটোরিকশা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চল হওয়ায় মালপত্র আনা-নেয়ার জন্য গভীর রাতে পুরান ঢাকার সড়কগুলো ট্রাকের দখলে চলে যায়।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য

সম্পাদনাপুরান ঢাকা বাংলাদেশের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার চকবাজার এলাকায় সব রকমের পণ্যসামগ্রীর পাইকারী বিপণন হয়ে থাকে। ঢাকা মহানগরীর এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাজারগুলোর ব্যবসায়ীরা এখান থেকেই তাদের অধিকাংশ দ্রব্য ও পণ্য ক্রয় করে। মৌলভীবাজার হলো স্বল্প সময়ে পচনশীল নয়, এমন সব খাদ্যপণ্যের বৃহত্তম বিক্রয় অঞ্চল। কাওরান বাজারের বিক্রেতাগণ এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিয়ে যান। চামড়া শিল্প হলো বাংলাদেশে তৃতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান চামড়া প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলটি পুরান ঢাকা'র হাজারীবাগ অঞ্চলে অবস্থিত। লালবাগের পোস্তা হলো দেশের অন্যতম কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ অঞ্চল। ইসলামপুর হলো থান কাপড়ের বৃহত্তম বিপণন অঞ্চল। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো হলো: নয়াবাজার, মিটফোর্ড, সিদ্দিকবাজার, আলুবাজার, নবাবপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, বংশাল ইত্যাদি। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা মূলত ব্যবসায়ী। বংশপরম্পরায় তারা ব্যবসা করে আসছে। বহিরাগত অনেক লোক এখানে চাকরি করে থাকে।

জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি

সম্পাদনাপুরান ঢাকা'র অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসী আদি ঢাকাইয়া। এখানকার অধিবাসীগণ ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর রক্ষণশীল। পুরান ঢাকা'র সংস্কৃতির সাথে দিল্লি'র স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতির কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মানুষজন কিছুটা পৃথক ধরনের ভাষায় কথা বলে। যাকে ঢাকাইয়া কুট্টি উপভাষা বলা হয়।[৫][৬] এই ভাষাতেও অনেক আরবি, ফার্সি এবং হিন্দি-উর্দু শব্দের ব্যবহার বেশি। আদি ঢাকাইয়া'রা সুব্বাসিতে ও কথা বলে থাকে।

ঢাকাইয়া লোকেরা বুদ্ধিমান ও চতুর, কিন্তু ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক হয়ে থাকেন। অতিথিদের আপ্যায়নে পুরান ঢাকা'র লোকেরা দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ। ঢাকাইয়া পরিবারে ও মহল্লায় বয়স্ক ব্যক্তিদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়। এখানকার সংখ্যাগুরু লোকের ধর্ম ইসলাম। তারা ঢাকা'র অন্য অঞ্চলের মানুষের তুলনায় অধিকতর ধর্মসচেতন। প্রায় প্রতিটি মহল্লায় একটি অথবা দু'টি করে মসজিদ রয়েছে। এর কারণেই ঢাকাকে 'মসজিদের নগরী' বলা হয়ে থাকে। পুরান ঢাকায় হিন্দু ও ঈসায়ী (খ্রিষ্টান), এ দুই সম্প্রদায়ের লোকজনও রয়েছেন।

খাদ্য

সম্পাদনাঢাকাইয়ারা ভোজনরসিক। মুঘল প্রাদেশিক রাজধানী রূপে অনেক আগে থেকেই উত্তর ভারতীয় খাবারগুলো এখানে জনপ্রিয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য খাবারগুলো হলো - টিক্কা, জালি কাবাব, কাঠি কাবাব, শামী কাবাব, বটি কাবাব, নার্গিস কাবাব, শিক কাবাব, দই বড়া, মুরগি মুসল্লম, পায়া, কাচ্চি বিরিয়ানি, পাক্কি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, নান রুটি, বাকরখানি, নিহারী, বোরহানী, লাবাং, ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য মসলাদার খাবার ঢাকাইয়াদের বিশেষ পছন্দনীয়। নান্নার বিরিয়ানী, হাজী বিরিয়ানী আল রাজ্জাক রেস্টুরেন্ট, রয়েল রেস্টুরেন্ট, আমানিয়া হোটেল, ইত্যাদি এখানকার সুপরিচিত খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতা।[৭]

উৎসব

সম্পাদনাঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও শবে বরাত পুরান ঢাকার প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পহেলা বৈশাখ ও এখানে সাড়ম্বরে পালিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনে লোকজন ঘুড়ি উৎসবে মেতে ওঠে। প্রতিবছর ১৪ বা ১৫ই জানুয়ারি এ উৎসব পালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাজারীবাগ লেদার টেকনোলজি কলেজ মাঠে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মধ্য পুরান ঢাকা'র প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছাদে ঘুড়ি উড়ানো হয়। উত্তর ভারতীয় এ ঘুড়ি উৎসবটিকে স্থানীয়রা 'সাকরাইন' নামে অভিহিত করে। এছাড়া ১০ মহররম এখানে সাড়ম্বরে শিয়া রীতিতে আশুরা উদ্যাপন করা হয়।[৮]

সামাজিক ব্যবস্থা

সম্পাদনাঢাকা মহানগর সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ঢাকাইয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পুরান ঢাকার কিছু মহল্লায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। এসব পঞ্চায়েতের প্রধানদের সরদার বলা হয়।[৯] বেশ ক'জন জীবিত ও মৃত উল্লেখযোগ্য সরদারগণ হলেন - সিদ্দিক সরদার,আলহাজ্ব গণি সরদার, মাজেদ সরদার, সোরাজ সরদার, পিয়ারু সরদার, আলহাজ্ব খলিলুর রহমান সরদার, আলম সরদার, কাদের সরদার, বেল্লাল সরদার, সাহাবুদ্দিন সরদার ও আরো অনেকে। তারা বিভিন্নসময় পুরান ঢাকা'র সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এখনো রাখছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সম্পাদনাপুরান ঢাকার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইন্সটিটিউট অব লেদার টেকনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি), পোগোজ স্কুল, তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী মেডিকেল কলেজ, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি।

দর্শনীয় স্থানসমূহ

সম্পাদনাপুরান ঢাকায় অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেশ-বিদেশের মানুষকে টেনে আনে। সদরঘাটে লঞ্চ আগমন ও প্রস্থান এবং ডিঙ্গী নৌকার উত্তাল অবস্থা আকর্ষণীয়।[১০]

তথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ "চিত্রকর্ম - ডি ফাবেক, ফেড্রিক উইলিয়াম আলেক্সান্ডার - ভিএন্ডএ সার্চ দ্যা কালেকশনস"। collections.vam.ac.uk। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০১৮।

- ↑ "ঢাকা"। বাংলাপিডিয়া। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৭-৩০।

- ↑ "ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন"। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৭-৩০।

- ↑ "প্রতিদিনের আলো"। ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯।

- ↑ "পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ঢাকা"। bn.banglapedia.org। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৭-৩০।

- ↑ "ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষা"। দৈনিক ইত্তেফাক। ২০২০-০৯-১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৭-৩০।

- ↑ "বণিকবার্তা"। ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯।

- ↑ "বণিকবার্তা"। ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯।

- ↑ "ঢাকায় মোগল আমলের পঞ্চায়েত প্রথা"। The Daily Ittefaq। ২০২০-০৮-১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৭-৩০।

- ↑ নয়াদিগন্ত

বহিঃসংযোগ

সম্পাদনা- উইকিভ্রমণ থেকে পুরোনো ঢাকা ভ্রমণ নির্দেশিকা পড়ুন।