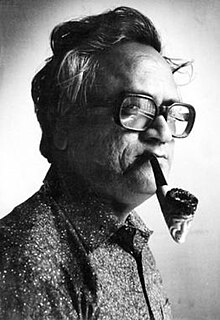

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ - ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭) ছিলেন বাংলাদেশী ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, এবং অধ্যাপক। তিনি একজন স্বল্পপ্রজ লেখক ছিলেন। বাস্তবতার নিপুণ চিত্রণ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ তার রচনাকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী সুষমা। তাকে সমাজবাস্তবতার অনন্যসাধারণ রূপকার বলা হয়েছে। তার রচনাশৈলী স্বকীয় ও সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার বাংলা কথাশিল্পে অনন্যসাধারণ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | |

|---|---|

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | |

| জন্ম | আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ |

| মৃত্যু | ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ (বয়স ৫৩) |

| জাতীয়তা |

|

| অন্যান্য নাম | মঞ্জু |

| নাগরিকত্ব | বাংলাদেশ |

| শিক্ষা | স্নাতকোত্তর |

| মাতৃশিক্ষায়তন | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |

| পেশা |

|

| কর্মজীবন | ১৯৭৬–১৯৯৭ |

উল্লেখযোগ্য কর্ম |

|

| দাম্পত্য সঙ্গী |

|

| পিতা-মাতা |

|

| পুরস্কার | একুশে পদক (১৯৯৯) বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৬) – জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০১৪) |

ইলিয়াস গাইবান্ধায় জন্মগ্রহণ করেন। ষাটের দশকে তার লেখালেখির শুরু। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। ১৯৭৬ সালে তার প্রথম ছোটগল্প সংকলন অন্য ঘরে অন্য স্বর প্রকাশিত হয়। তার প্রথম উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে, যেটির জন্য তিনি আলাওল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও সর্বশেষ উপন্যাস খোয়াবনামা (১৯৯৬) বাংলা সাহিত্যের গুরত্বপূর্ণ সংযোজন। তার পাঁচটি ছোটগল্প সংকলন আর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

জীবদ্দশায় সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) ও আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৬) এবং মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৯৯) ও |জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (২০১৪) লাভ করেন। তার রচনা একাধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে, তার সৃষ্টিকর্মের অভিযোজনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ও মঞ্চনাটক। ১৯৯৭ সালের তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাথমিক ও শিক্ষাজীবন

সম্পাদনাআখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ইউনিয়নের গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম মঞ্জু। তার বাবা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩) এবং মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন।[১] তার মায়ের নাম বেগম মরিয়ম ইলিয়াস।[২] তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান। তার কনিষ্ঠ দুই ভাই হলেন শহিদুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৪), নূরুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৬), এবং খালিকুজ্জামান (১৯৪৯)। তার পৈতৃক বাড়ি বগুড়া শহরের নিকটবর্তী চেলোপাড়ায়। তবে তার পিতা বগুড়ার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে করতোয়া নদীর তীরে নারুলি গ্রামে স্থানান্তর হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের দিকে পিতার সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে তারা ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন।[৩]

ইলিয়াসের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৪৯ সালে ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে। এরপর ১৯৫০সালে তিনি কেএল জুবিলি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভর্তি হন।[৩] ১৯৫১ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে বা পড়েই ইলিয়াস ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তিতে ঢাকা ছেড়ে সপরিবারে বগুড়ায় স্থানান্তরের ফলে সেখানে তিনি ১৯৫২ সালে বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হন।[৪] ১৯৬০ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন।[১][২] ইলিয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে বাংলায় স্নাতক ও ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন।[১] বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি স্বাক্ষর সামের একটি কবিতাপত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আসাদ মান্নান তার সহপাঠী ছিলেন।[৩]

কর্মজীবন

সম্পাদনাতিনি কর্মজীবন শুরু করেন করটিয়া সা’দত কলেজে। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তা ছেড়ে দেন।[৩] এরপর জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে সহকারী আধ্যাপক এবং ১৯৮৪ সালে সহযোগী আধ্যাপক হিসাবে তার পদোন্নতি হয়।[৫] তিনি ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন।[১] এরপর ১৯৮৭ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসাবে যোগ দেন।[৫] সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ, মফিজউদ্দীন শিক্ষা কমিশনের বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেন, গোপনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তার লেখা "প্রতিশোধ", "অন্য ঘরে অন্য স্বর", "খোঁয়ারি", "মিলির হাতে স্টেনগান", "অপঘাত", "জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল", "রেইনকোট" প্রভৃতি গল্পে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতা। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হলেও সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে বাকশালে যোগ দেওয়ার চাপ থাকলেও যোগ দেন নি।

সাংগঠনিক তৎপরতা

সম্পাদনাইলিয়াস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নব্বইয়ের দশকে লেখক শিবির থেকে ইলিয়াসের সম্পাদনায় লেখক শিবির তৃণমূল নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৬] প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তার পরোক্ষ সমর্থন ছিল।[১][২]

ব্যক্তিগত জীবন ও মৃত্যু

সম্পাদনা১৯৭৩ সালে ইলিয়াস বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম সুরাইয়া তুতুল। তিনি সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজের ইতিহাসের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তাদের পুত্র আন্দালিব ইলিয়াসের জন্ম হয়।[৭]

১৯৯৬ সালের ১৩ জানুয়ারি ইলিয়াসের ক্যান্সার ধরা পড়ে। রোগটি দেরিতে ধরা পড়ার কারণে তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ওই বছরেরই ২০ মার্চ তার ক্যান্সার আক্রান্ত ডান একটি পা পুরোপুরিভাবে কেটে বাদ দিতে হয়। কিছুদিন ভুগে অবশেষে ক্যান্সারজনিত কারণেই তিনি ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকার মালিবাগে কমিউনিটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[১] তাকে দক্ষিণ বগুড়া গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।[৮]

সাহিত্যকর্ম

সম্পাদনাবিদ্যলয়ে পড়ার সময়ে ইলিয়াসের লেখালিখেতে হাতেখড়ি ঘটে।[৪] ১৯৫২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সত্যযুগ পত্রিকার সাহিত্যপাতায় তার কবিতা ছাপা হয়।[৪] যদিও ১৯৬০-এর দশকে তিনি লেখালেখিতে পুরোপুরি সক্রিয় হন।[৯] সাহিত্যে তার হাতেখড়ি ঘটেছিল কবিতার মধ্য দিয়ে। যদিও পরে তিনি গল্প লেখা শুরু করেন। তার কিছু কাজ অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ছোটগল্প

সম্পাদনা১৯৫২ সালে আজাদ পত্রিকার ছোটোদের পাতা মুকুলের মাহফিলে ইলিয়াসের প্রথম গল্প ছাপা হয়। দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন সওগাত পত্রিকায় তার গল্প ছাপা হয়েছিল। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তিনি নিয়মিত গল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে তিনি কিছুকাল হাসপাতালে থাকেন, পরবর্তীতে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে "অতন্দ্র" নামের একটি গল্প লিখেছিলেন। পরে সেটি সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালে প্রকাশিত তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প "স্বগতমৃত্যুর পটভূমি"।[৪] ১৯৬৪ সালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত সাম্প্রতিক ধারার গল্প সংকলনে ইলিয়াসের "স্বগতমৃত্যুর পটভূমি" গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে আসন্ন লিটল ম্যগাজিনে তার চিলেকোঠায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।[৭] এছাড়াও ষাটের দশকে তার নিরুদ্দেশ যাত্রা গল্প প্রকাশিত হয়।[১০]

১৯৭৬ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ অন্য ঘরে অন্য স্বর প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক বলেছিলেন, "এটি তীরের মতো ঋজু, ধানি লঙ্কার মতো বদমেজাজি, পরনারীর মতো আকর্ষণীয়।"[৬] এছাড়াও মাহবুবুল আলম, মুনতাসীর মামুন, আবুল হাসনাত এবং মাজহারুল ইসলাম বইটির সমালোচনা লিখেছিলেন।[১১] ১৯৭৮ সালে উত্তরকাল সাহিত্য পত্রিকায় তিনি পরিচয় নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন।পরবর্তীতে তার চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে এই গল্পের কিছু চরিত্রের সাদৃশ পাওয়া যায় বলে গল্পটি উল্লেখযোগ্য।[১১] ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পসংকলন খোঁয়ারি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর ১৯৮৫ সালে দুধভাতে উৎপাত এবং ১৯৮৯ সালে দোজখের ওম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালে তার সর্বশেষ গল্পসংকলন জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল প্রকাশিত হয়। এই গল্পসংকলনের ১৯৯৫ সালে লেখা তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্প "রেইনকোট" অবলম্বনে ২০১৪ সালে মেঘমল্লার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তিনি প্রায় ২৮টি গল্প লিখেছিলেন।

উপন্যাস

সম্পাদনা১৯৬৫ সালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর পত্রিকায় আন্ধকারকে কেঁদে নামে ইলিয়াসের একটি উপন্যাসের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, যদিও এ নামে তার কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয় নি।[৭] ১৯৭৫ সালে দৈনিক সংবাদের সাহিত্যপাতায় তার প্রথম উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই ধারাবাহিকভাবে ছাপা হতে শুরু করে। যদিও তৎকালীন সরকার পরিবর্তনের কারণে উপন্যাসটি প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।[১১] ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত উপন্যাসটি সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১২] ১৯৮৬ সালে এটি তার প্রথম উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের জন্য তিনি আলাওল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় তার দ্বিতীয় ও সর্বশেষ উপন্যাস খোয়াবনামা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৯৯৫ সালে সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেই বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৯৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর এই উপন্যাসের জন্য তিনি সা’দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন।[৮] এই উপন্যাস থেকে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ইলিয়াসের অসমাপ্ত উপন্যাস করতোয়া মাহাত্ম্য।[১৩]

গ্রন্থতালিকা

সম্পাদনা- উপন্যাস

- চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬) (এটা ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান পেক্ষাপট রচিত)

চরিত্রঃ ওসমান গণি, হাড্ডি খিজির, আনোয়ার,করমালি, যারা খয়বার গাজীর।

- খোয়াবনামা (১৯৯৬) (তেভাগা আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭, বঙ্গভঙ্গ (১৯৪৭)

ঘটনাঃ বগুড়া জেলার পটভূমি

- ছোটগল্প সংকলন

- অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬)

এই বইতে গল্প আছে ছয়টিঃ

১)উৎসব ২)প্রতিশোধ ৩)যোগাযোগ ৪)ফেরারী ৫)অন্য ঘরে অন্য স্বর ৬)নিরুদ্দেশ যাত্রা

- খোঁয়ারি (১৯৮২) এতে মোট গল্প চারটিঃ

১)খোঁয়ারি (পুরান ঢাকার ঘটনা) চরিত্রঃ আমৃতলাল ২)অসুখ বিসুখ (প্রধান চরিত্রঃআতমন্নেসা), ৩)তারাবিবির মরদ পোলা (চরিত্রঃ তারাবিবি,সখিনা) ৪)পিতৃবিয়োগ

- দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫)

- দোজখের ওম (১৯৮৯)

দোজখের ওমে গল্প আছে চারটি ১)কীটনাশকের কীর্তিঃ চরিত্র অহিমুন্নেসা,রমিজালী । ২)যুগলবন্দি- ৩)অপঘাত- ৳)দোজখের ওম (চরিত্রঃ-কামালউদ্দিন) -এটি একটি একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প।

- জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল (১৯৯৭) মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী পটভূমি

এতে গল্প আছেঃ পাঁচটি ১)প্রেমের গপ্পো ২)ফোঁড়া ৩)জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল ৪)কান্না ৫)রেইনকোট

- ছোটগল্প তালিকা

প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত মিলিয়ে ইলিয়াসের সর্বমোট ৩১টি গল্প রয়েছে। যার তার ৫টি গল্পসংকলনে ২৩টি প্রকাশিত হয়েছে, বাকিগুলো তার মৃত্যুপরবর্তী অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত সংকলনসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

| শিরোনাম | রচনাকাল | প্রথম প্রকাশ | সংকলন গ্রন্থ | সূত্র |

|---|---|---|---|---|

| "নিরুদ্দেশ যাত্রা" | ১৯৬৫-১৯৭৫ | অন্য ঘরে অন্য স্বর | ||

| "উৎসব" | ||||

| "প্রতিশোধ" | ||||

| "যোগাযোগ" | ||||

| "ফেরারী" | ||||

| "অন্য ঘরে অন্য স্বর" | ||||

| "খোঁয়ারি" | ১৯৭৫ | খোঁয়ারি | ||

| "অসুখ-বিসুখ" | ১৯৭৫ | |||

| "তারাবিবির মরদপোলা" | ১৯৭৭ | |||

| "পিতৃবিয়োগ" | ১৯৭৯ | |||

| "মিলির হাতে স্টেনগান" | দুধভাতে উৎপাত | |||

| "দুধভাতে উৎপাত" | ||||

| "পায়ের নিচে জল" | ||||

| "দখল" | ||||

| "কীটনাশকের কীর্তি" | দোজখের ওম | |||

| "যুগলবন্দি" | ||||

| "অপঘাত" | ||||

| "দোজখের ওম" | ||||

| "প্রেমের গপ্পো" | ১৯৭৯ | জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল | [১৪] | |

| "ফোঁড়া" | ১৯৮০ | |||

| "জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল" | ১৯৯২ | |||

| "কান্না" | ১৯৯৪ | |||

| "রেইনকোট" | ১৯৯৫ | |||

| "শন্তু" | অপ্রকাশিত | গল্পসমগ্র (২০১৯) | [১৫] | |

| "ঈদ" | ||||

| "বংশধর" | ||||

| "তারাদের চোখ" | ||||

| "অতন্দ্র" | ১৯৬১, সমকাল | [৪] | ||

| "স্বগতমৃত্যুর পটভূমি" | ১৯৬৪, সাম্প্রতিক ধারার গল্প (সম্পা. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ) | |||

| "নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ" | ||||

| "চিলেকোঠায়" | ১৯৬৯, আসন্ন (লিটল ম্যগাজিন) | [৭] |

- প্রবন্ধ সংকলন

- সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (১৯৯৮, মরণোত্তর কলকাতা)

- অপ্রকাশিত লেখা

- করতোয়া মাহাত্ম্য[১৬]

প্রশংসা

সম্পাদনাআখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক বলেছেন, "ইলিয়াসের উপন্যাস প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বমানের, নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকেন যে সব কথাসাহিত্যিক, তিনি ছিলেন সেই মাপেরই লেখক।" পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, “কী পশ্চিম বাংলা, কী বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক। ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম।”[১৭] ইমদাদুল হক মিলন বলেন, "গত ১৫-২০ বছরের মধ্যে তার এ দু'টি উপন্যাস বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

| পুরস্কার | অনুষ্ঠানের তারিখ | বিভাগ/শাখা | কাজের শিরোনাম | সূত্র |

|---|---|---|---|---|

| হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার | ১৯৭৬ | ছোটগল্প | অন্য ঘরে অন্য স্বর | |

| বাংলা একাডেমি পুরস্কার | ১৯৮২ | |||

| আলাওল সাহিত্য পুরস্কার | ১৯৮৭ | উপন্যাস | চিলেকোঠার সেপাই | |

| আনন্দ পুরস্কার | ১৯৯৬ | উপন্যাস | খোয়াবনামা | [৮] |

| সা’দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার | ||||

| কাজী মাহবুবুল্লাহ স্বর্ণপদক | [১৮] | |||

| একুশে পদক | ১৯৯৮ | মরণোত্তর | ||

| জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার | ২০১৪ | শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার | মেঘমল্লার (২০১৪) | [১৯] |

তথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ শফিউল আলম (২০১২)। "ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান"। ইসলাম, সিরাজুল; মিয়া, সাজাহান; খানম, মাহফুজা; আহমেদ, সাব্বীর। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। আইএসবিএন 9843205901। ওএল 30677644M। ওসিএলসি 883871743।

- ↑ ক খ গ ঘ জার্নাল ডেস্ক (৪ জানুয়ারি ২০২২)। "প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস"। বাংলাদেশ জার্নাল। ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ মার্চ ২০২৩।

- ↑ ক খ গ ঘ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৩।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৪।

- ↑ ক খ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৫, ৪৭৭।

- ↑ ক খ ইশতিয়াক, আহমাদ (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: সৃষ্টিশীলতার অনন্য এক পথিকৃৎ"। দ্য ডেইলি স্টার (বাংলাদেশ)। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৯ মার্চ ২০২৩।

- ↑ ক খ গ ঘ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৫।

- ↑ ক খ গ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৯।

- ↑ মাসুদুজ্জামান (১২ মে ২০২২)। "মহাকাব্যিক ডিসকোর্সের স্রষ্টা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস"। কালের কণ্ঠ। ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৯ মার্চ ২০২৩।

- ↑ ওয়াসিফ, ফারুক (৪ জানুয়ারি ২০১৯)। "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: আম্মার ঘরে কী ফেলে এসেছিলেন?"। প্রথম আলো। ৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ মার্চ ২০২৩।

- ↑ ক খ গ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৬।

- ↑ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭।

- ↑ আহমদ, চৌধুরী মুফাদ (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের না লেখা উপন্যাস"। অন্য আলো। প্রথম আলো। ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ মার্চ ২০২৩।

- ↑ ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (১৯৯৭)। "সূচী"। জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা ৭। আইএসবিএন 9-844-10072-0।

- ↑ হক ২০১৯।

- ↑ হোসেন, সেলিনা; ইসলাম, নুরুল, সম্পাদকগণ (১৯৮৫)। "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস"। বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান (ইংরেজি ভাষায়) (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সংস্করণ)। বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা ৪৪৭। আইএসবিএন 9789840735105। ওসিএলসি 40163872।

- ↑ শাওন, হাসান (৪ জানুয়ারি ২০২২)। "যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চিরঞ্জীব"। ঢাকা ট্রিবিউন। ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ মার্চ ২০২৩।

- ↑ হক ২০১৯, পৃ. ৪৭৮।

- ↑ "জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৪"। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন। ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০১৭।

হক, আহমেদ মাহমুদুল, সম্পাদক (২০১৯)। গল্পসমগ্র। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা ৪৭৯। আইএসবিএন 9789849333296। ওসিএলসি 1114270077।