অ্যাক্টিনিয়াম

অ্যাক্টিনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক মৌল। আবিষ্কারের সময়ের ভিত্তিতে তেজস্ক্রিয় মৌলসমূহের এটি তৃতীয়। এর আগে আবিষ্কৃত পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম মৌলদ্বয় সংগত কারণেই ইউরেনিয়াম খনিজের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। আর রেডিয়ামের দীর্ঘ অর্ধজীবন এবং পোলোনিয়ামের সুতীব্র আলফা রশ্মি বিকিরণের কারণে এদেরকে চিহ্নিত করাটাও অস্বভাবিক ছিল না। অ্যাক্টিনিয়ামের আবিষ্কার সংশ্লিষ্ট গবেষণাও এই ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে শুরু হয়। পর্যায় সারণীর ৮৯ নম্বর এই মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ২২৭।

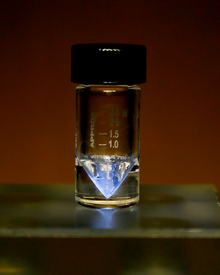

অ্যাক্টিনিয়ামের নমুনা | ||||||||||||||||||||||||||

| উচ্চারণ | /ækˈtɪniəm/ | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| উপস্থিতি | রৌপ্য | |||||||||||||||||||||||||

| পর্যায় সারণিতে অ্যাক্টিনিয়াম | ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||

| পারমাণবিক সংখ্যা | ৮৯ | |||||||||||||||||||||||||

| মৌলের শ্রেণী | actinides | |||||||||||||||||||||||||

| গ্রুপ | এফ-ব্লক গ্রুপ (no number) | |||||||||||||||||||||||||

| পর্যায় | পর্যায় ৭ | |||||||||||||||||||||||||

| ব্লক | f-block | |||||||||||||||||||||||||

| ইলেকট্রন বিন্যাস | [Rn] ৬d১ ৭s২ | |||||||||||||||||||||||||

| প্রতিটি কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা | ২, ৮, ১৮, ৩২, ১৮, ৯, ২ | |||||||||||||||||||||||||

| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||

| দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||

| গলনাঙ্ক | ১৩২৩ কে (১০৫০ °সে, ১৯২২ °ফা) | |||||||||||||||||||||||||

| স্ফুটনাঙ্ক | ৩৪৭১ K (৩১৯৮ °সে, ৫৭৮৮ °ফা) | |||||||||||||||||||||||||

| ঘনত্ব (ক.তা.-র কাছে) | ১০ g·cm−৩ (০ °সে-এ, ১০১.৩২৫ kPa) | |||||||||||||||||||||||||

| ফিউশনের এনথালপি | ১৪ kJ·mol−১ | |||||||||||||||||||||||||

| বাষ্পীভবনের এনথালপি | ৪০০ kJ·mol−১ | |||||||||||||||||||||||||

| তাপ ধারকত্ব | (২৫°সে)২৭.২ J·mol−১·K−১ | |||||||||||||||||||||||||

বাষ্প চাপ

| ||||||||||||||||||||||||||

| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||

| জারণ অবস্থা | ৩ নিষ্ক্রিয় অক্সাইড | |||||||||||||||||||||||||

| তড়িৎ-চুম্বকত্ব | ১.১ (পলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||

| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | empirical: ১৯৫ pm | |||||||||||||||||||||||||

| বিবিধ | ||||||||||||||||||||||||||

| কেলাসের গঠন | কিউবিক ফেইস সেন্ট্রেড [[File:কিউবিক ফেইস সেন্ট্রেড|50px|alt=কিউবিক ফেইস সেন্ট্রেড জন্য কেলাসের গঠনঅ্যাক্টিনিয়াম|কিউবিক ফেইস সেন্ট্রেড জন্য কেলাসের গঠনঅ্যাক্টিনিয়াম]] | |||||||||||||||||||||||||

| তাপীয় পরিবাহিতা | ১২ W·m−১·K−১ | |||||||||||||||||||||||||

| চুম্বকত্ব | উপাত্ত নেই | |||||||||||||||||||||||||

| ক্যাস নিবন্ধন সংখ্যা | ৭৪৪০-৩৪-৮ | |||||||||||||||||||||||||

| [[{{{name_bn}}} আইসোটোপ]] | ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||

নামকরণ

সম্পাদনাঅ্যাক্টিনিয়াম শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে বিকিরণ। ১৮৯৯ সালে মৌলটির প্রাথমিক আবিষ্কারক অঁদ্রে লুই দ্যবিয়ের্ন এই নামকরণ করেছিলেন। ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক গুণ সক্রিয় হওয়ার কারণেই সম্ভবত এমনতর নামকরণ।

আবিষ্কারের ইতিহাস

সম্পাদনামারি কুরি, পিয়ের কুরি এবং তাদের দল পিচব্লেন্ড নামক ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। এই দুটি মৌল আবিস্কারের পর তারা মত ব্যক্ত করেন, এর পরও সেই আকরিকে অন্য মৌল থাকতে পারে। আসলেই আছে কি নেই, তা গবেষণার দায়িত্ব দেয়া হয় কুরিদেরই সহ-গবেষক অঁদ্রে-লুই দ্যবিয়ের্ন-কে। কয়েকশ' গ্রাম ইউরেনিয়াম আকরিক নিয়ে দ্যবিয়ের্ন নিষ্কাশন কাজ শুরু করেন। রেডিয়াম, পোলোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর তিনি অবশিষ্ট যে স্বল্প পরিমাণ পদার্থ পান তার সক্রিয়তা ছিল ইউরেনিয়ামের ১০০,০০০ গুণ। দ্যবিয়ের্ন প্রথমে মনে করেছিলেন, নতুন এই পদার্থটির সাথে টাইটেনিয়ামের রাসায়নিক ধর্মের অনেক সাদৃশ্য আছে।[১] কিন্তু পরবর্তীকালে এর সাথে থোরিয়ামের সাদৃশ্যের বিষয়টি তিনি বুঝতে পারেন এবং নিজের পূর্বমত পরিবর্তন করেন।

এভাবেই থোরিয়ামের সাথে রাসায়নিক সাদৃশ্যপূর্ণ নতুন একটি মৌলের কথা প্রথম প্রচারিত হয়।[২] ১৮৯৯ সালের বসন্ত ঋতুতে দ্যবিয়ের্ন নতুন এই মৌল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং এর নাম দেন অ্যাক্টিনিয়াম। অধিকাংশ পাঠ্যবইতে ১৮৯৯ সালকে অ্যাক্টিনিয়াম আবিস্কারের তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তা সম্পূর্ণ ঠিক বলে ধরে নেয়া যায় না। কারণ বিশুদ্ধ মৌলটি কিন্তু আরও অনেক পরে নিষ্কাশিত হয়েছিল। দ্যবিয়ের্ন যে ঠিক অ্যাক্টিনিয়াম আবিষ্কার করতে পারেন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: প্রকৃত অ্যাক্টিনিয়ামের সাথে থোরিয়ামের সাদৃশ্য খুব কম যদিও দ্যবিয়ের্ন তা-ই উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া দ্যবিয়ের্ন-এর মতে অ্যাক্টিনিয়াম ছিল আলফা-বিকিরক পদার্থ যার তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে ১০০,০০০ গুণ বেশি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি মৃদু বিটা-বিকিরক পদার্থ। অ্যাক্টিনিয়াম কর্তৃক বিকীর্ণ বিটা রশ্মির শক্তি খুব কম হওয়ায় তা শনাক্ত করা সহজ ছিল না, বিশেষত দ্যবিয়ের্নের সময়কার তেজস্ক্রিয়ামিতি যন্ত্র দ্বারা তা-তো একেবারেই অসম্ভব ছিল।

এ হিসেবে বলতে হয়, দ্যবিয়ের্ন মূলত একাধিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি মিশ্রণ আবিষ্কার করেছিলেন যার মধ্যে অ্যাক্টিনিয়ামও ছিল। সেখানে অ্যাক্টিনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের কারণে যেসব পদার্থ উৎপন্ন হতো সেগুলো ছিল আলফা-বিকিরক। দ্যবিয়ের্ন অ্যাক্টিনিয়ামের মৃদু বিটা বিকিরণ ও উৎপাদ বেশ কিছু পদার্থের আলফা বিকিরণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই মিশ্রণ থেকে অ্যাক্টিনিয়ামকে আলাদা করতে বেশ সময় লেগেছিল। ১৯১১ সালে ইংরেজ তেজস্ক্রিয় রসায়নবিদ এফ সডি কেমিস্ট্রি অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট্স নামক একটি বই প্রকাশ করেন যেখানে অ্যাক্টিনিয়ামকে প্রায় অজানা একটি মৌল বলে বর্ণনা করা হয়। এর পারমাণবিক ভর ও অর্ধায়ু অজানা বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি আরও লেখেন, এটি কোন রশ্মি বিকিরণ করে না। এ থেকেই বোঝা যায় অ্যাক্টিনিয়াম নিঃসৃত বিটা বিকিরণটি চিহ্নিত করা কত কঠিন ছিল। এছাড়া যে মৌল থেকে অ্যাক্টিনিয়াম উৎপন্ন হয় তা-ও ছিল অজানা।

দ্যবিয়ের্ন অ্যাক্টিনিয়াম আবিষ্কার বিষয়ক যে প্রমাণ দিয়েছিলেন, তা অনেক বিজ্ঞানীর কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। ফলে গবেষণা চলতেই থাকে। কিছুদিন পর জার্মান রসায়নবিদ এফ গিজেল নতুন একটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন।[৩] তিনি সত্যিই একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিষ্কাশন করেছিলেন যার ধর্ম ছিল বিরল মৃত্তিকা মৌলসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি এই মৌলের নাম দেন এমানিয়াম,[৪] কারণ এ থেকে একটি তেজস্ক্রিয় গ্যাস নির্গত হয় যার নাম প্রসর্গ। প্রসর্গ জিংক সালফাইডের পর্দাকে প্রদীপ্ত করে। অ্যাক্টিনিয়াম এবং এমানিয়ামের সমর্থক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ ছিল, ঠিক যেমন বিরোধ ছিল তেজস্ক্রিয় টেলুরিয়াম ও পোলোনিয়ামের মধ্যে। পোলোনিয়াম এবং টেলুরিয়ামের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আবিস্কৃত হলে পরে এ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু এমানিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম বিরোধের নিষ্পত্তি অত সহজে হয়নি। তবে অ্যাক্টিনিয়ামের আবিষ্কারক হিসেবে ডেবিয়ের্নের নামটিই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যদিও পরে দেখা যায়, গিয়েসেল কর্তৃক নিষ্কাশিত পদার্থে আরও বিশুদ্ধ অ্যাক্টিনিয়াম ছিল[৫][৬]। অনেকে অ্যাক্টিনিয়াম এবং এমানিয়ামের পৃথক স্বরূপ আবিষ্কারের দাবী করেছিলেন। কালক্রমে এই বিরোধটি চাপা পড়ে যায়।

১৯০৯ সালে অ্যাক্টিনিয়ামকে পর্যায় সারণির তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান দেন বিজ্ঞানী এ ক্যামেরন। এই বিখ্যাত তেজস্ক্রিয় রসায়নবিদই প্রথম এ সংক্রান্ত গবেষণর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রসায়ন নামটি ব্যবহার করেছিলেন। পর্যায় সারণীতে অ্যাক্টিনিয়ামের অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়। এরপর বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতর অ্যাক্টিনিয়াম তৈরি হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা আরও বেশি বেশি বিস্মিত গতে থাকেন। এ থেক নিঃসৃত বিকিরণ অতি দুর্বল হওয়ায় অনেকে বলেছিলেন আদৌ কোন বিকিরণ হয়না, অর্থাৎ এতে বিকিরণ রূপান্তর ঘটে। অবশেষে ১৯৩৫ সালে বিকিরিত বিটা রশ্মিটি শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং প্রায় একই সময়ে এর অর্ধায়ু ২১.৬ বছর বলে চিহ্নিত হয়। ধাতব অ্যাক্টিনিয়াম নিষ্কাশন প্রায় অসম্ভব ছিল কারণে এক টন পিচব্লেন্ডে মাত্র ০.১৫ মিলিগ্রাম অ্যাক্টিনিয়াম থাকে, যেখানে রেডিয়াম থাকে ৪০০ মিলিগ্রাম। ১৯৫৩ সালে আরেকটি নতুন যৌগ অ্যাক্টিনিয়াম ক্লোরাইডকে (AcCl3) পটাশিয়াম বাষ্প দ্বারা বিজারিত করে কয়েক মিলিগ্রাম পরিমাণ ধাতব অ্যাক্টিনিয়াম প্রস্তুত করা হয়।

তথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ Debierne, André-Louis (১৮৯৯)। "Sur un nouvelle matière radio-active"। Comptes Rendus (French ভাষায়)। 129: 593–595। ৭ মে ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ জুন ২০২২।

- ↑ Debierne, André-Louis (১৯০০–১৯০১)। "Sur un nouvelle matière radio-actif – l'actinium"। Comptes Rendus (French ভাষায়)। 130: 906–908। ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ জুন ২০২২।

- ↑ Giesel, Friedrich Oskar (১৯০২)। "Ueber Radium und radioactive Stoffe"। Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (German ভাষায়)। 35 (3): 3608–3611। ডিওআই:10.1002/cber.190203503187। ৪ মার্চ ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ জুন ২০২২।

- ↑ Giesel, Friedrich Oskar (১৯০৪)। "Ueber den Emanationskörper (Emanium)"। Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (German ভাষায়)। 37 (2): 1696–1699। ডিওআই:10.1002/cber.19040370280। ৭ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ জুন ২০২২।

- ↑ Giesel, Friedrich Oskar (১৯০৪)। "Ueber Emanium"। Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (German ভাষায়)। 37 (2): 1696–1699। ডিওআই:10.1002/cber.19040370280। ৭ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ জুন ২০২২।

- ↑ Giesel, Friedrich Oskar (১৯০৫)। "Ueber Emanium"। Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (German ভাষায়)। 38 (1): 775–778। ডিওআই:10.1002/cber.190503801130।