স্যাকারিন

স্যাকারিন হলো চিনির থেকে ৩০০-৫০০ গুণ মিষ্টি একটি রাসায়নিক। এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম স্যাকারিন অথবা বেনজো-সালফিমাইড।[৪] এটি একটি কৃত্রিম মিষ্টি যার কার্যকরভাবে কোনও খাদ্য শক্তি নেই। নানারকম পানীয়, ক্যান্ডি, কুকিজ, ওষুধ প্রভৃতি উপকরণগুলির মিষ্টতা আনতে স্যাকারিন ব্যবহৃত হয়। এটি খোলার পর প্রায় ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।

| |

| |

| নামসমূহ | |

|---|---|

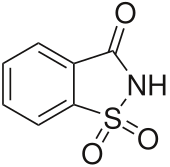

| ইউপ্যাক নাম

1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one

[২]

| |

| অন্যান্য নাম

Benzoic sulfimide

| |

| শনাক্তকারী | |

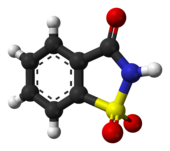

ত্রিমাত্রিক মডেল (জেমল)

|

|

| সিএইচইবিআই | |

| সিএইচইএমবিএল | |

| কেমস্পাইডার | |

| ইসিএইচএ ইনফোকার্ড | ১০০.০০১.২০২ |

| ইসি-নম্বর | |

| ই নম্বর | E৯৫৪ (গ্লেজিং এজেন্ট, ...) |

| কেইজিজি | |

পাবকেম CID

|

|

| ইউএনআইআই | |

কম্পটক্স ড্যাশবোর্ড (EPA)

|

|

| |

| |

| বৈশিষ্ট্য | |

| C7H5NO3S | |

| আণবিক ভর | ১৮৩.১৮ g·mol−১ |

| বর্ণ | White crystalline solid |

| ঘনত্ব | 0.828 g/cm3 |

| গলনাঙ্ক | ২২৮.৮ থেকে ২২৯.৭ °সে (৪৪৩.৮ থেকে ৪৪৫.৫ °ফা; ৫০১.৯ থেকে ৫০২.৮ K) |

| 1 g per 290 mL | |

| অম্লতা (pKa) | 1.6[৩] |

সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া, পদার্থসমূহের সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ তাদের প্রমাণ অবস্থা (২৫ °সে (৭৭ °ফা), ১০০ kPa) অনুসারে দেওয়া হয়েছে। | |

| তথ্যছক তথ্যসূত্র | |

ধর্ম

সম্পাদনাতাপ দিলেও স্যাকারিন স্থিতিশীল থাকে।[৫] এটি অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে না। এটিকে ভাল করে সংরক্ষণ করা যায়। অন্য মিষ্টিকারী ( sweetener ) রাসায়নিকের ধর্মের পরিবর্তন ও উন্নতি করতে স্যাকারিন মেশানো হয়।

আম্লিক অবস্থায় স্যাকারিন জলে দ্রবণীয় নয়। তাই স্যাকারিনের সোডিয়াম লবণই ব্যবহার করা হয়।[৬] কখনও কখনও স্যাকারিনের ক্যালসিয়াম লবণও ব্যবহার করা হয়, বিশেষতঃ যে সব লোকেদের খাবারের তালিকায় সোডিয়াম লবণের গ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকে। দুই ধরনের লবণই জলে বেশ দ্রবণীয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জলে এর দ্রবণীয়তা হলো ০.৬৭ গ্রাম / মিলি।[৭]

সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যে প্রভাব

সম্পাদনা১৯৭০এর দশকে পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর গবেষণায় বিজ্ঞানীরা স্যাকারিন বেশি মাত্রা প্রয়োগের সঙ্গে মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের বিকাশের একটি মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।[৮]

রসায়ন

সম্পাদনাপ্রস্তুতি

সম্পাদনাস্যাকারিন নানা উপায়ে তৈরি করা যায়।[৯] স্যাকারিন প্রস্তুতের আদি পদ্ধতি হলো রেমসেন এবংফলবার্গের পদ্ধতি।এক্ষেত্রে কাঁচামাল হলো টলুইন। অন্য পদ্ধতির কাঁচামাল হলো অর্থো-ক্লোরোটলুইন।[১০]

তথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ Merck Index (11th সংস্করণ)। পৃষ্ঠা 8282।

- ↑ "IUPAC-Name"। PubChem। ২০১৭-০৮-২৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;BellHigginsonনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ "Saccharin (Inactive Ingredient)"। drugs.com। ২০১৭-১২-১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ "Sweetener Comparisons"। Food Ingredient Series। NCSU। ২০০৬। ২০১৯-০১-২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ Chattopadhyay, S.; Raychaudhuri, U.; Chakraborty, R. (এপ্রিল ২০১৪)। "Artificial sweeteners – a review"। Journal of Food Science and Technology। 51 (4): 611–621। ডিওআই:10.1007/s13197-011-0571-1। পিএমআইডি 24741154। পিএমসি 3982014 ।

- ↑ Fahlberg, C.; Remsen, I. (১৮৭৯)। "Über die Oxydation des Orthotoluolsulfamids" [On the oxidation of orthotoluenesulphamide]। Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin। 12: 469–473। ডিওআই:10.1002/cber.187901201135। ২০১৩-০৫-১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ "Artificial Sweeteners and Cancer"। National Cancer Institute। ২০০৫-০৮-১৮। ২০১৫-১২-০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- ↑ Ager, D. J.; Pantaleone, D. P.; Henderson, Scott A.; Katritzky, A. R.; Prakash, I.; Walters, D. E. (১৯৯৮)। "Commercial, Synthetic Nonnutritive Sweeteners"। Angewandte Chemie International Edition। 37 (13–24): 1802–1823। ডিওআই:10.1002/(SICI)1521-3773(19980803)37:13/14<1802::AID-ANIE1802>3.0.CO;2-9।

- ↑ Bungard, G. (১৯৬৭)। "Die Süßstoffe" [Sweeteners]। Der Deutscher Apotheker। 19: 150।