ডুবুরি (পাখি)

ডুবুরি বা ডুবালু (ইংরেজি: Little Grebe বা Dabchick; বৈজ্ঞানিক নাম:Tachybaptus ruficollis) ট্যাশিব্যাপটাস (Tachybaptus) গণের পোডিসিপেডিডি (Podicipedidae) গোত্রের অন্তর্গত একটি ছোট আকৃতির জলজ পাখি।[২] এদের সাঁতার কাটা আর ডুব দেবার অস্বাভাবিক দক্ষতা থাকার কারণে নাম হয়েছে ডুবুরি। বিশাল এলাকা জুড়ে ডুবুরির আবাস হলেও এদের সংখ্যা কম এবং দিন দিন সংখ্যা কমেই যাচ্ছে। সারা দুনিয়ায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রায় ৬ লাখ ১০ হাজার থেকে ৩৫ লাখ ডুবুরি রয়েছে।[৩]

| ডুবুরি | |

|---|---|

| |

| প্রজননকালীন অবস্থা | |

| বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস | |

| জগৎ: | প্রাণীজগৎ |

| পর্ব: | কর্ডাটা |

| শ্রেণী: | পক্ষী |

| বর্গ: | Podicipediformes |

| পরিবার: | Podicipedidae |

| গণ: | Tachybaptus |

| প্রজাতি: | T. ruficollis |

| দ্বিপদী নাম | |

| Tachybaptus ruficollis (পালাস, ১৭৬৪) | |

| |

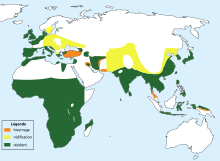

| সবুজ: সারা বছর অবস্থান, কমলা: শীতকালীন অবস্থান, হলুদ: কেবল প্রজননস্থল | |

| প্রতিশব্দ | |

|

Podiceps ruficollis | |

শারীরিক গঠন

সম্পাদনাডুবুরি ছোট গলা ও চোখা ছোট ঠোঁটবিশিষ্ট জলজ পাখি। দেখতে ক্ষুদে হাঁসের ছানার মত। দেহ অনেকটাই ডিম্বাকৃতির, গভীর পানিতে ডুব দেওয়ার উপযোগী। এর দৈর্ঘ্য ২৩ থেকে ২৯ সেন্টিমিটার। ডানার বিস্তার ৪০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার। ওজন ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম।[৪] শীতকালে এদের একরকম আর অন্যান্য সময়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ডুবুরী দেখতে একই রকম।

স্বাভাবিক গঠন

সম্পাদনাডুবুরির মাথা ও ঘাড়-গলার পেছন দিকটা কালো। মাথার কালো টুপি চোখকে ঘিরে রাখে। ঘাড়ের মাঝ বরাবর থেকে পিঠের দিক গাঢ় বাদামী। উপপ্রজাতিভেদে এই অংশটা কালোও হয়। লেজ অস্বাভাবিক ছোট। গলার সামনের অংশ ধূসর। দেহের শেষের দিক এবং লেজের উপরের অংশ ফোলানো-ফাঁপানো এবং ধূসর-বাদামী রঙের। দেহের নিচের দিক হালকা বাদামী। চোখের আইরিস উপপ্রজাতিভেদে বাদামী, লালচে-বাদামী, টকটকে লাল বা হলুদ। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্যান্য সময়ে ঠোঁটের উপরিভাগ কালো, নিম্নভাগ হলুদ। উপপ্রজাতিভেদে ঠোঁট সম্পূর্ণ কালোও হয়। তবে ঠোঁটের ডগার অল্প একটু অংশ সবসময়ই হলুদ বা সাদা থাকে। ঠোঁটের গোড়ায় ও চোখের সামনে একটি সাদা বা হলুদ অংশ থাকে। পা বেশ লম্বা ও গাঢ় সবুজাভ রঙের। পা অন্যসব জলজ পাখির মত লিপ্তপাদ নয়। দেহের পশ্চাদভাগে অবস্থিত। পায়ের অবস্থান ও গঠন পানিতে সাঁতার কাটা ও ডুব দেবার উপযোগী, সেকারণে ডাঙায় চলাফেরা করতে ডুবুরির বেশ কষ্ট হয়। তবে কদাচিৎ ডাঙায় ওঠে।[২][৫]

শীতকালীন গঠন

সম্পাদনাশীতকালে দেহের গাঢ় অংশগুলো আরও গাঢ় হয়। গলার সামনের অংশ ও গাল লালচে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। দেহের ধূসরাভ অংশগুলো হালকা বাদামী ছাঁট ধারণ করে। ঠোঁটের ডগার সাদা বা হলুদ অংশটি আরও বড় ও স্পষ্ট হয়। ঠোঁটের নিচে একটি কালো অংশ দেখা যায়। শীতের শেষ দিকে আস্তে আস্তে রঙ ফ্যাকাসে হতে থাকে।[২][৫]

অপ্রাপ্তবয়স্ক ডুবুরি

সম্পাদনাঅপ্রাপ্তবয়স্ক ডুবুরিরা পূর্ণবয়স্কদের তুলনায় ফ্যাকাসে বর্ণের। এদের ঠোঁট সম্পূর্ণ হলুদ থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঠোঁট কালচে ভাব ধারণ করে। এছাড়া গলার দু’পাশে হালকা সাদা-কালো ডোরা দেখা যায়।[২][৫]

উপপ্রজাতি

সম্পাদনাপ্রধানত দেহের বর্ণ ও আকারের উপর ভিত্তি করে ডুবুরির মোট নয়টি উপপ্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে।[৬] এরা হল:

- T. r. ruficollis (Pallas, 1764): এদের প্রধান আবাসস্থল পূর্ব ইউরোপ থেকে উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা

- T. r. iraquensis (Ticehurst, 1923): ইরাক এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইরান।

- T. r. capensis (Salvadori, 1884): সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশ, মাদাগাস্কার, ককেশাস থেকে ভারত পর্যন্ত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এদের প্রধান আবাসস্থল।

- T. r. poggei (Reichenow, 1902): এদের প্রধান আবাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া, চীনের হাইনান প্রদেশ, জাপান, তাইওয়ান ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশ।

- T. r. philippensis (Bonnaterre, 1791): এদের প্রধান আবাসস্থল উত্তর ফিলিপাইন।

- T. r. cotobato (Rand, 1948): মিন্দানাও, দক্ষিণ ফিলিপাইন।

- T. r. tricolor (G. R. Gray, 1861): সুলাওয়েসি থেকে সেরাম দ্বীপ, উত্তর নিউ গিনি, লম্বক থেকে তিমুর পর্যন্ত এদের প্রধান আবাসস্থল।

- T. r. volcanorum (Rensch, 1929): জাভা থেকে তিমুর পর্যন্ত। এই উপপ্রজাতিটি নিয়ে একটু সন্দেহ রয়েছে।

- T. r. collaris (Mayr, 1945): উত্তর-পূর্ব নিউ গিনি থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এদের দেখা যায়।

তবে ২০১০ সালে Tachybaptus ruficollisকে ভেঙে আরেকটি প্রজাতি Tachybaptus tricolor এর প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে এদের তুলনামূলক বড় ঠোঁট ও বেশি গাঢ় নিম্নভাগ। তবে এই নতুন প্রজাতির প্রস্তাবনা সর্বত্র সমর্থিত হয়নি।[৩]

-

T. r. ruficollis উপপ্রজাতি, ফ্রান্কফুর্ট চিড়িয়াখানা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।

-

T. r. ruficollis উপপ্রজাতি, স্বাভাবিক অবস্থা।

-

T. r. poggei উপপ্রজাতি, জাপান।

-

T. r. capensis উপপ্রজাতি, প্রজননকালীন অবস্থা, হায়দ্রাবাদ, ভারত।

-

Museum specimen

বিস্তৃতি

সম্পাদনাপ্রায় সমগ্র ইউরোপ, সাহারা মরুভূমি ও কিছু মরু অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকা ও উত্তরাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র এশিয়া ডুবুরির বিচরণস্থল। এসব অঞ্চলের কিছুকিছু জায়গায় এরা শীতকালে পরিযায়ী হিসেবে আসে। সম্ভবত পশ্চিম সাহারা থেকে ডুবুরিরা বিলীন হয়ে গিয়েছে। এছাড়া প্রধান আবাসের আশেপাশের দেশ অস্ট্রেলিয়া, ফারো দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রাল্টার ও মঙ্গোলিয়ায় মাঝে মাঝে এদের দেখা যায়।[১][৩]

আচরণ

সম্পাদনাবিচরণ

সম্পাদনাডুবুরিরা প্রধানত বিস্তীর্ণ বদ্ধ মিঠাপানির অমেরুদণ্ডী প্রাণী সম্বৃদ্ধ জলাভূমিতে বসবাস করে। এক্ষেত্রে জলাভূমির গভীরতা ১ মিটারের বেশি কখনোই হয় না।[১][৩] ডুবুরিরা তূণসম্বৃদ্ধ জলাভূমি বেশি পছন্দ করে, এক্ষেত্র তৃণসমূহ ভাসমান, অর্ধভাসমান বা ডুবন্ত হতে পারে। অর্থাৎ যেসব জলাশয়ে শাপলা, করচ, হোগলা, নলখাগড়া, বোতল গাছ, পদ্ম, লাল শাপলা, চাঁদমালা, পানিফল, শালুক ও নানা জাতের শ্যাওলা দেখা যায় সেসব জলাশয় এদের প্রিয় আবাসস্থল। সচরাচর বড় রাক্ষুসে মাছ সম্বৃদ্ধ জলাশয় এড়িয়ে চলে। এদের বিচরণস্থলের মধ্যে রয়েছে ছোট হ্রদ, পুকুর, বিল, খাল, বিশাল জলাশয়ের তৃণসম্বৃদ্ধ পাড়, ক্ষারীয় ও লোনাপানির হ্রদ, মৌসুমী জলাশয়, বন্যার প্রকোপযুক্ত এলাকা, কমস্রোতের নদী, জলাভূমি, উপযুক্ত সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এমনকি ধানক্ষেত। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্যান্য সময়ে এদের মোহনা অঞ্চলে এবং সমুদ্র উপকূলের যেসব স্থানে স্রোত কম ও আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব স্থানেও দেখা যায়।[১][৩]

খাদ্যাভ্যাস

সম্পাদনাডুবুরি মূলত মাংসাশী পাখি। জলজ পোকামাকড় ও তাদের লার্ভা, ফড়িং, মাছি, শামুক, ঝিনুক, গুগলি, চিংড়ি, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, উভচর প্রাণী ও তাদের লার্ভা আর কখনও কখনও ছোট মাছ (১১ সেন্টিমিটারের বড় নয়) এদের প্রধান খাবার। জলে ডুব দিয়ে বা পানি ছিটিয়ে শিকার ধরে। পানিতে ভাসমান পোকাও খায়।[১][৩]

চলাফেরা

সম্পাদনাডুবুরিরা খুব ভাল সাঁতারু। একবার পানিতে ডুব দিয়ে ৫০ সেকেন্ড পর্যন্ত পানির নিচে এরা থাকতে পারে। পানির নিচে ডুব দিয়ে এরা ৩০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে।[৫] তবে এদের পা বিবর্তিত হয়ে পানিতে চলার উপযোগী বলে ডাঙায় হাঁটতে এদের খুব কষ্ট হয়। সচরাচর ওড়ে না। উড়লেও পানির উপর কয়েক কদম দৌড়ে গতির সঞ্চার করে, তারপর ডানা মেলে দেয়। বিপদ দেখলে পানিতে ডুব দেয় আর ডুবসাঁতার দিয়ে বহুদূরে সরে যায়। একই গণের অন্যসব প্রজাতির মত পানিতে খাড়াভাবে ভর দিয়ে ডানা ঝাঁপটায়। এরা একই সাথে নিশাচর ও দিবাচর, অর্থাৎ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তবে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নেয়।

প্রজননের পরে এরা কিছু সময়ের জন্য উড়তে অক্ষম থাকে। এসময়ে এরা অনিয়মিতভাবে একটি বড় দলে খাদ্যবহুল জলাশয়ে চলাফেরা করে। এক একটি দলে সর্বোচ্চ ৭০০টির মত ডুবুরি থাকে। শীতকালে এরা প্রধানত একাকী বা ৫ থেকে ৩০ সদস্যের দলে ঘুরে বেড়ায়।[১][৩]

পরিযায়ন

সম্পাদনাবেশিরভাগ অঞ্চলে এরা স্থানিক, তবে কোন কোন অঞ্চলে এরা পরিযায়ী স্বভাবের। আফ্রিকায় ডুবুরিরা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যায় মূলত ঐ অঞ্চলে খাদ্যাভাবের কারণে বা অন্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলে ও মৌসুমী জলাশয়ের সৃষ্টি হলে। শীতের প্রকোপ বেশি হলে ইউরোপের কিছু কিছু অঞ্চল থেকে ডুবুরিরা পরিযায়ন ঘটায়।[১][৩]

ডাক

সম্পাদনাডুবুরির ডাক অনেকটা প্রলম্বিত উইইট-উইইট-উইইট বা উইই-উইই-উইই। এদের ডাকের সাথে ঘোড়ার চিঁহি ডাকের বেশ মিল রয়েছে।

-

ডাঙায় ডুবুরি

-

ডিমসহ বাসায় ডুবুরি

-

ছানাসহ মা ডুবুরি

-

অপ্রাপ্তবয়স্ক ডুবুরি

-

উড়ার শুরুতে ডুবুরি

-

শীতকালে ডুবুরির দল

-

অঙ্কিত চিত্র

প্রজনন

সম্পাদনাডুবুরিরা একই সঙ্গীর সাথে জীবন অতিবাহিত করে। এরা প্রায় সারা বছর ধরেই বংশবৃদ্ধি করে, গ্রীষ্মকালে বেশি করে।[৫] প্রজননকালীন সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে যুগ্মভাবে নাচে। এসময়ে সবচেয়ে বেশি ডাকে।

বাসা

সম্পাদনাবড় জলাশয়ের প্রান্তে পানির উপর জলজ উদ্ভিদ একত্র করে একটি বড় ভাসমান বাসা বানায়। ভাসমান উদ্ভিদ, অন্য জলজ উদ্ভিদের পানির উপরের অংশ কিংবা জলাশয়সংলগ্ন গুল্মের ভাসমান ডাল বাসার ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে। বাসার উপরেই প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন করে।[১][৩]

ডিম

সম্পাদনাএরা ৪ থেকে ৬টি ডিম পাড়ে।[৪] নতুন পাড়া ডিম প্রথম প্রথম সাদা বা নীলাভ মনে হয়, তবে কয়েকদিন পর হলদে বা গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে।[৫] স্ত্রী পুরুষ দু’জনেই তা দেয়। প্রতিবার বাসা ত্যাগের সময় বাসার বা পাশের পানা বা অন্যান্য উদ্ভিদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে ডিম ঢেকে যায়। সেকারণে ডিম নোংরা দেখায়। এরপর যখন তারা বাসায় ফিরে তখন সেসব সরিয়ে আবার ডিমে তা দিতে বসে যায়।[২]

সন্তান প্রতিপালন

সম্পাদনা১৯ থেকে ২০ দিন পর ডিম ফুটে ছানা বের হয়।[৪] ছানারা প্রথম দিকে কালো রঙের হয়। আস্তে আস্তে তাদের রঙ খোলে। বাবা-মার মত ছানারাও ভাল সাঁতারু। বাবা-মার সাথে সাথে ছানারা লাইন ধরে খাবার খুঁজে বেড়ায়। অনেকসময় ছানারা বাবা-মার পিঠে চড়ে ভেসে বেড়ায়।[৫] ৪৪ থেকে ৪৮ দিন বয়সে তারা উড়তে শেখে।[৪]

সংকরায়ন

সম্পাদনাডুবুরিরা সাধারণত অন্য প্রজাতির সাথে প্রজননের মাধ্যমে সংকর সন্তানের জন্ম দেয় না। তবে যুক্তরাজ্যে অন্য প্রজাতির সাথে এদের সংকরায়নের কথা জানা যায়।[৭]

অস্তিত্বের সংকট

সম্পাদনাবার্ড ফ্লু রোগের অন্যতম সংক্রমক হিসেবে ডুবুরিকে ধরা হয়। সেকারণে ভবিষ্যতে এদের অস্তিত্ব চরম হুমকির সম্মুখীন হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এছাড়া বিভিন্ন দেশে নির্বিচারে শিকারের কারণে এদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।[১][৩]

তথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ Tachybaptus ruficollis, The IUCN Red List of Threatened Species এ ডুবুরি বিষয়ক পাতা।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ বাংলাদেশের পাখি, রেজা খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (২০০৮), পৃ. ১৯৫।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ Tachybaptus ruficollis ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখে, BirdLife International, এ ডুবুরি বিষয়ক পাতা।

- ↑ ক খ গ ঘ NatureGate, ডুবুরি বিষয়ক তথ্যাবলী।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ Helium, Bird facts: Little grebe[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ], ডুবুরি বিষয়ক তথ্য।

- ↑ Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৩ মে ২০১২ তারিখে, The Internet Bird Collection এ ডুবুরি বিষয়ক পাতা।

- ↑ Mystery bird: Little grebe, Tachybaptus ruficollis, ডুবুরি বিষয়ক তথ্যাবলী।