পঞ্চাশের মন্বন্তর

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৩, বঙ্গাব্দ ১৩৫০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ, যেটি পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত, ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমানে বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারত) বাংলা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ। আনুমানিক ২.১-৩ মিলিয়ন বা ২১ থেকে ৩০ লাখ,[ক] ৬০.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে, অপুষ্টি, জনসংখ্যা স্থানচ্যুতি, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবার অভাবের কারণে অনাহার, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগে মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক দরিদ্র হয়েছিল কারণ এই সংকট অর্থনীতির বড় অংশকে অভিভূত করেছিল এবং সামাজিক কাঠামোকে বিপর্যয়করভাবে ব্যাহত করেছিল। অবশেষে, পরিবারগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; পুরুষরা তাদের ছোট খামার বিক্রি করে এবং কাজ খুঁজতে বা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এবং মহিলা ও শিশুরা গৃহহীন অভিবাসী হয়ে ওঠে, প্রায়শই সংগঠিত ত্রাণের সন্ধানে কলকাতা বা অন্যান্য বড় শহরে ভ্রমণ করে।[৭] ইতিহাসবিদরা সাধারণত দুর্ভিক্ষকে নৃতাত্ত্বিক (মানবসৃষ্ট) হিসেবে চিহ্নিত করেন,[৮] জোর দিয়ে বলেন যে যুদ্ধকালীন ঔপনিবেশিক নীতিগুলি তৈরি করেছিল এবং তারপরে সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু, সংখ্যালঘু দৃষ্টিভঙ্গি বলে যে দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে হয়েছিল।[৯]

| পঞ্চাশের মন্বন্তর | |

|---|---|

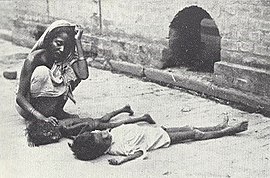

২২ আগস্ট ১৯৪৩ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের অবস্থা, দ্য স্টেটসম্যান-এর ছবি | |

| দেশ | ব্রিটিশ ভারত |

| অবস্থান | বাংলা এবং ওড়িশা |

| সময়কাল | ১৯৪৩-১৯৪৪ |

| মোট মৃত্যু | আনুমানিক ২১ লক্ষ[ক] শুধু বাংলাতে |

১৩৫০ বঙ্গাব্দে ( খ্রি. ১৯৪৩) এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলা হয়। বিশেষ করে দুই বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল থাবা ছিল সবচেয়ে করুণ। এই করুণ পরিণতির জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে একটি নতুন বইয়ে। চার্চিলস সিক্রেট ওয়ার শীর্ষক বইটি লিখেছেন ভারতীয় লেখিকা মধুশ্রী মুখার্জি। বইটিতে লেখিকা এই দুর্ভিক্ষকে মানবসৃষ্ট বলে নিন্দা করেছেন। চার্চিলের বিরুদ্ধে বইটিতে তিনি অভিযোগ তোলেন, এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পেছনে বর্ণবৈষম্যও তাকে কিছুটা উসকে দিয়েছে।

জাপান প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা) দখল করে নেওয়ার পর তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুরু হয়। ওই সময় বার্মা ছিল চাল আমদানির বড় উৎস। এই মন্বন্তরে বাংলাজুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যান। ভারতবর্ষের তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সেনা ও যুদ্ধে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুদ করায় এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

মজুদ করার কারণে হু হু করে বেড়ে যায় চালের দাম। একই সঙ্গে বাজারে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। জাপান ভারত দখল করলে খাদ্য যাতে শত্রুর হাতে না পৌঁছায়, এ জন্য ব্রিটিশ সরকার আগাম কিছু ব্যবস্থা নেয়। বাংলাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নৌকা ও গরুর গাড়ি হয় বাজেয়াপ্ত—নয় তো ধ্বংস করে ফেলে তারা। এতে চাল বা খাদ্য বিতরণ-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে।

বাঙালির প্রধান খাবার চালের আকাল দেখা দেওয়ায় ভাতের জন্য সারা বাংলায় হাহাকার পড়ে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। পথে-প্রান্তরে লুটিয়ে পড়তে থাকেন না খাওয়া মানুষ। এখানে-ওখানে পড়ে থাকতে দেখা যায় হাড্ডিসার লাশ। এ সময় জরুরি খাদ্য সরবরাহের জন্য চার্চিলের কাছে আবেদন করেও বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ কর্মকর্তারা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তখন বুভুক্ষু হাজার হাজার মানুষ একমুঠো অন্নের আশায় স্রোতের মতো ধাই করেছেন কলকাতার দিকে। দেখা গেছে, এসব অভাগা দলে দলে পথের ওপর পড়ে ধুঁকছেন আর আবর্জনার পাশে উচ্ছিষ্টে ভাগ বসাতে পরস্পর লড়ছেন। একই সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং তাদের তোষামুদে অবস্থাপন্ন ভারতীয় লোকজন বাড়িতে বসে ভূরিভোজ করছেন।

মধুশ্রী মুখার্জির মতে, ব্রিটিশরাজের শাসনামলের এই অন্ধকারতম অধ্যায়টি এত দিন ছিল আড়ালে পড়ে। তিনি তা আলোতে নিয়ে এসেছেন। মধুশ্রী তার বইয়ে এমন সব তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরেছেন, এতে ওই দুর্ভিক্ষের দায়ভার সরাসরি চার্চিলের ওপর চেপেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মন্ত্রিসভার যেসব বৈঠক হয়েছে, এসব বৈঠকের বিশ্লেষণ রয়েছে বইয়ে। রয়েছে মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন নথিপত্রের তথ্য। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মধুশ্রীর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার তথ্য। এসব তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, চালে ঠাসা ব্রিটিশ জাহাজগুলো অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে ভারতের পাশ দিয়ে চলে গেছে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দিকে। ওই এলাকায় খাদ্যশস্যের বিশাল মজুদ গড়ে তোলা হয়।

এক সাক্ষাৎকারে মধুশ্রী মুখার্জি সাংবাদিকদের বলেন, চার্চিল যে ত্রাণ-সহায়তাদানে অক্ষম ছিলেন, এ প্রশ্নই ওঠে না। তিনি ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা বারবার এ ধরনের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সহায়তার হাত বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু চার্চিলের মন্ত্রিসভা তা মেনে নেয়নি। এমনকি এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজের জাহাজে করে খাদ্য পাঠাতে চেয়েছে, ব্রিটিশ শাসক তাও গ্রহণ করেননি। জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পায়নি ভারতীয় ও মার্কিন গবেষকদের একটি দল। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষের জন্য আবহাওয়া নয় বরং তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের অমানবিক নীতিই দায়ী ছিলো।[১০]

প্রেক্ষাপট

সম্পাদনাঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিক থেকে মহামন্দার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার আয়ের বণ্টনের কাঠামো এবং জনসংখ্যার বিকাশের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ক্ষমতার উপর একটি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্তি, পরিবারের ঋণ বৃদ্ধি, স্থায়ী কৃষি উৎপাদনশীলতা, সামাজিক বর্ধিতকরণ বৃদ্ধি, এবং জমি থেকে কৃষকশ্রেণির বিচ্ছিন্নতা।[১১] তারা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আকস্মিক অর্থনৈতিক ঝড় মোকাবেলা করতে অক্ষম। লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যশস্যের অভাবের ঝুঁকির মধ্যে ছিল এবং কয়েক দশক ধরে ছিল।[১২]

চাল

সম্পাদনাভারত সরকারের দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্ট (১৯৪৫) বাংলাকে "চাল উৎপাদক ও চাল ভোক্তাদের একটি ভূমি" হিসাবে বর্ণনা করেছে।[খ] চাল বা ধান প্রদেশের কৃষি উৎপাদনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, যা প্রদেশের কৃষি জমি ব্যবহারের প্রায় ৮৮ শতাংশ [১৩]এবং সমস্ত ফসল বপনের ৭৫ শতাংশ।[গ] সামগ্রিকভাবে, বঙ্গদেশ ভারতের এক তৃতীয়াংশের ধান উৎপাদন করত এবং উৎপাদনের পরিমাণ অন্য কোনও একক প্রদেশের চেয়ে বেশি। [১৩] চাল দৈনিক খাদ্যদ্রব্যের ৭৫-৮৫% হিসাব থাকে। [১৪]মাছ দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য উৎস ছিল, [১৫] ক্ষুদ্র পরিমাণে গমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হত।[ঘ] অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সাধারণত স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ করা হত।[১৪]

বাংলায় তিনটি মৌসুমি ফসল হিসাবে ধান চাষ করা হত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমন ধান, যা শীতল ফসল হিসাবে মে ও জুনে বপন করা হয় এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তোলা হয়। এটি বছরে উৎপাদিত ধানের প্রায় ৭০ শতাংশ।[১৬] গুরুত্বপূর্ণভাবে, ১৯৪২ সালে চালের উৎপাদন (বিতর্কিত) কমে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমন ধান চাষের ক্ষেতে ঘটেছিল।[১৭]

পরিবহন

সম্পাদনাবৃষ্টির জল বাংলার নদীগুলিকে পরিপূর্ণ করে দিত জলে, যার ফলে সেই সময় পরিবহনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল নদীগুলি এবং উপকূলীয় দক্ষিণ-পূর্ব সুন্দরবন সুবিশাল ব-দ্বীপ ও সমগ্র সুন্দরবন এলাকাতে নদী ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। নদী পরিবহন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং নদী পথে পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া চালের উৎপাদন ও বিতরণে প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময়ে।[১৮] নদী মৎস্যজীবী ও পরিবহন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে ছিল এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের পণ্য সরবরাহ ও পরিপূরক দ্রব্য যেমন কুলার, বাতা ও ঝুড়ি প্রস্তুতকারকদের জন্য অপরিহার্য ছিল।[১৯] সড়ক পথ কম ছিল এবং সাধারণত তার মান বা অবস্থায় ভালো ছিল না[২০] এবং বাংলার বিস্তৃত রেলপথ মূলত সঙ্কটের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সামরিক কাজে নিয়োজিত ছিল।[২১]

১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে বাংলায় রেলপথের উন্নয়ন দুর্ভিক্ষের অত্যধিক মৃত্যুহারে অবদান রাখে।

মাটি এবং জল সরবরাহ

সম্পাদনাবাংলার পূর্ব ও পশ্চিমের অংশের মাটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বাংশের বালুকাময় মাটি এবং সুন্দরবনের হালকা পাললিক মৃত্তিকা পশ্চিমবঙ্গের ভারী মৃত্তিকা পাওয়া যায়।[২২]

টীকা

সম্পাদনা- ↑ ক খ The estimates do not include Orissa. There has been a wide range of estimates since the famine. See Maharatna (1996, pp. 214–231), especially table 5.1 on page 215, for a review of the data. The range of 2.1–3 million is taken from a table in Devereux (2000, p. 6). Devereux derived the lower figure from Dyson & Maharatna (1991) and the upper from Amartya Sen's "widely quoted figure of 3 million".[১] Sen estimated between 2.7 and 3 million deaths for the period 1943–1946.[২]

Cormac Ó Gráda (2007): "[E]stimates of mortality in Bengal range from 0.8 million to 3.8 million; today the scholarly consensus is about 2.1 million (Hall-Matthews 2005; Sen 1981; Maharatna 1996)."[৩]

Paul R. Greenough (1982) suggested a total of 3.5 to 3.8 million famine-related deaths.[৪]

Contemporaneous estimates included, in 1945, that of the Famine Inquiry Commission – appointed in 1944 by the Government of India and chaired by Sir John Woodhead – of around 1.5 million famine-related deaths out of Bengal's population of 60.3 million.[৫] That figure covered January 1943 to June 1944.[৬] K. P. Chattopadhyay, a University of Calcutta anthropologist, estimated in 1944 that 3.5 million famine-related deaths had occurred in 1943; this was widely believed at the time, but subsequently rejected by many scholars as too high (Greenough 1982, পৃ. 300–301; Dyson ও Maharatna 1991, পৃ. 281).

- ↑ Famine Inquiry Commission (1945a, p. 5): "The total extent of the cultivated land in Bengal is nearly 29 million acres. Some of this is cropped more than once, and the total area sown under various crops is normally 35 million acres. The principal crop is rice which accounts for a little less than 26 million acres. In fact, Bengal may be described as a land of rice growers and rice eaters. The area under other staple foodgrains is small; that under wheat, for instance, is less than 200,000 acres, and the total area under food crops of all kinds other than rice is somewhat over 4 million acres. This includes land devoted to the cultivation of fruits and vegetables. The most important non-food crop is jute, which accounts normally for between 2 million and 2.5 million acres."

- ↑ Some land produced more than one crop a year, sometimes rice in one season and other crops in another, reducing rice's yearly proportion of total crops sown(Famine Inquiry Commission 1945a, পৃ. 10).

- ↑ Wheat was considered a staple by many in Calcutta, but nowhere else in Bengal.(Knight 1954, পৃ. 78) The wheat-eating enclave in Calcutta were industrial workers who had come there from other provinces (Famine Inquiry Commission 1945a, পৃ. 31).

তথ্যসূত্র

সম্পাদনানোট

সম্পাদনা- ↑ Devereux 2000, পৃ. 5।

- ↑ A. Sen 1980, পৃ. 202; A. Sen 1981a, পৃ. 201.

- ↑ Ó Gráda 2007, পৃ. 19।

- ↑ Greenough 1982, পৃ. 299–309।

- ↑ Famine Inquiry Commission 1945a, পৃ. 109–110।

- ↑ Greenough 1982, পৃ. 300।

- ↑ Famine Inquiry Commission 1945a, p. 67; Greenough 1980, pp. 227–228.

- ↑ A. Sen 1976; A. Sen 1981a; Ó Gráda 2015, p. 90.

- ↑ Bowbrick 1986; Tauger 2003.

- ↑ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য চার্চিলের নীতিই দায়ি, মানবজমিন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

- ↑ Mishra 2000, p. 81; J. Mukherjee 2015, pp. 6–7.

- ↑ Greenough 1982, পৃ. 84।

- ↑ ক খ Mahalanobis, Mukherjea এবং Ghosh 1946, পৃ. 338।

- ↑ ক খ Famine Inquiry Commission 1945a, পৃ. 10।

- ↑ De 2006, p. 13; Bayly & Harper 2005, pp. 284–285.

- ↑ A. Sen 1977, p. 36; Tauger 2009, pp. 167–68.

- ↑ Famine Inquiry Commission 1945a, পৃ. 32–33।

- ↑ J. Mukherjee 2015, pp. 63–4; Iqbal 2011, pp. 272–3.

- ↑ J. Mukherjee 2015, p. 90.

- ↑ Famine Inquiry Commission 1945a, p. 8; Natarajan 1946, pp. 10–11; Mukerjee 2014, p. 73; Brennan 1988, p. 542 & 548, note 12.

- ↑ Mukerjee 2014, p. 73; Iqbal 2011, pp. 273–4.

- ↑ Iqbal 2010, পৃ. 58, citing McClelland (1859, pp. 32 & 38)

উদ্ধৃতি

সম্পাদনাপ্রাথমিক উৎস

সম্পাদনা- Bedi, Freda (১৯৪৪)। Bengal Lamenting। Lahore, India: Lion Press। ওসিএলসি 579534205।

- Braund, H. B. L. (1944). Famine in Bengal, typescript. British Library Doc D792.

- Das, Tarakchandra (১৯৪৯)। Bengal Famine (1943): As Revealed in a Survey of the Destitutes in Calcutta। Calcutta: University of Calcutta। ওসিএলসি 471540399।

- Famine Inquiry Commission (মে ১৯৪৫)। Report on Bengal। New Delhi: Manager of Publications, Government of India Press। ওসিএলসি 18905854।

- Government of Bengal (১৯৪০b)। Report of the Land Revenue Commission, Vol. II (পিডিএফ)। Appendices (I to IX) and Indian Land-System Ancient, Mediaeval and Modern। Alipore: Bengal Government Press। ওসিএলসি 943963553।

- Mansergh, Nicholas, সম্পাদক (১৯৭১)। The Transfer of Power 1942–7, Vol. III: Reassertion of Authority, Gandhi's Fast and the Succession to the Viceroyalty, 21 September 1942–12 June 1943 (পিডিএফ)। London: H.M.S.O.। ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।

- Mansergh, Nicholas; Lumby, E. W. R., সম্পাদকগণ (১৯৭৩)। The Transfer of Power 1942–7, Vol. IV: The Bengal Famine and the New Viceroyalty, 15 June 1943–31 August 1944। London: H.M.S.O.। আইএসবিএন 0115800794। ওসিএলসি 228107872।

- McClelland, John (১৮৫৯)। Sketch of the Medical Topography or Climate and Soils, of Bengal and the N.W. Provinces। London: John Churchill। ওসিএলসি 884189606।

- Pinnell, L. G. (1944), The Pinnell Archive on the Bengal Famine: Evidence to the Famine Inquiry Commission 1944. British Library Doc EUR Doc 911.

- Wavell, Archibald Percival (১৯৭৩)। Moon, Penderel, সম্পাদক। Wavell: The Viceroy's Journal। Oxford University Press। আইএসবিএন 0192117238। ওসিএলসি 905255837।

- Wavell, General Sir Archibald P. (২০১৫) [1948, War Office, London]। "Despatch on operations in Burma 15 December 1941 to 20 May 1942"। Grehan, John; Mace, Martin। The Fall of Burma 1941–1943। Barnsley, South Yorkshire: Pen and Sword। পৃষ্ঠা 1–111। আইএসবিএন 978-1-4738-6360-6।

বই, বইয়ের অধ্যায়

সম্পাদনা- Agarwal, Bina (২০০৮)। "Engaging Sen on gender relations: Cooperative conflicts, false perceptions and relative capabilities"। Basu, Kaushik; Kanbur, Ravi। Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen: Volume II: Society, Institutions, and Development। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 157–77। আইএসবিএন 978-0-19-155371-4।

- Arnold, David (১৯৯১)। Famine: Social Crisis and Historical Change। New York, NY: Wiley-Blackwell। আইএসবিএন 978-0-631-15119-7।

- Axelrod, Alan; Kingston, Jack A. (২০০৭)। Encyclopedia of World War II। New York, NY: Facts on File, Inc। আইএসবিএন 978-0-8160-6022-1।

- Aykroyd, Wallace Ruddell (১৯৭৫) [First published in 1974]। The Conquest of Famine । New York, NY: Reader's Digest Press, distributed by E.P. Dutton। আইএসবিএন 978-0-88349-054-9।

- Bandyopadhyay, Sekhar (২০০৪)। From Plassey to Partition: A History of Modern India। New Delhi and London: Orient Longmans। আইএসবিএন 978-81-250-2596-2।

- Bayly, Christopher; Harper, Tim (২০০৫)। Forgotten Armies: Britain's Asian Empire and the War with Japan। New York, NY: Penguin Books Limited। আইএসবিএন 978-0-14-192719-0।

- Bhattacharya, Sanjoy (২০১৩)। Propaganda and Information in Eastern India 1939–45: A Necessary Weapon of War। New York, NY: Routledge। আইএসবিএন 978-1-136-84795-0।

- Blyn, George (১৯৬৬)। Agricultural Trends in India, 1891–1947: Output, Availability, and Productivity । Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press। ওসিএলসি 9679171।

- Bose, Chunilal (১৯৩০)। Food। University of Calcutta। ওসিএলসি 827184566।

- Bose, Sugata (১৯৮২a)। Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics। Cambridge University Press। আইএসবিএন 9780521304481।

- Bose, Sugata (১৯৯৩)। Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal Since 1770। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-0-521-26694-9।

- Brown, Judith Margaret (১৯৯১)। Gandhi: Prisoner of Hope । New Haven, CT: Yale University Press। আইএসবিএন 978-0-300-05125-4।

- The Bulletin of the U.S. Army Medical Department। Carlisle Barracks, PA: U.S. Government Printing Office। ১৯৪৩। ওসিএলসি 1080593128।

- Callahan, Raymond (২০১১)। "the Prime Minister and the Indian Army's Last War"। Roy, Kaushik। The Indian Army in the Two World Wars। Boston, MA: Brill। পৃষ্ঠা 311–34। আইএসবিএন 978-90-04-21145-2।

- Churchill, Winston S. (১৯৮৬)। The Hinge of Fate: World War II, Vol. IV। New York, NY: Mariner Books; Reissue edition। আইএসবিএন 978-0395410585।

- Collingham, Lizzie (২০১২)। Taste of War: World War II and the Battle for Food। New York, NY: Penguin Publishing Group। আইএসবিএন 978-1-101-56131-7।

- Dewey, Clive (১৯৭৮)। "Patwari and Chaukidar: Subordinate Officials and the Reliability of India's Agricultural Statistics" (পিডিএফ)। Dewey, Clive; Hopkins, Anthony G.। The Imperial Impact: Studies in the Economic History of Africa and India। London, England: Athlone Press for the Institute of Commonwealth Studies। পৃষ্ঠা 280–314। আইএসবিএন 0485176211। ওসিএলসি 959367752।

- Dyson, Tim (২০১৮)। A Population History of India: From the First Modern People to the Present Day। Oxford University Press। পৃষ্ঠা 185–। আইএসবিএন 978-0-19-882905-8।

- Fraser, Bashabi (২০০৬)। Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter। London, England: Anthem Press। আইএসবিএন 978-1-84331-225-3।

- Ghosh, Kali Charan (১৯৪৪)। Famines in Bengal, 1770–1943। Calcutta, India: Indian Associated Publishing Co. Ltd.। ওসিএলসি 38146035। ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।

- Greenough, Paul R. (১৯৮২)। Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–1944। Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-503082-2।

- Iqbal, Iftekhar (২০১০)। The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840–1943। Basingstoke, England: Palgrave Macmillan UK। আইএসবিএন 978-0-230-23183-2। ডিওআই:10.1057/9780230289819।

- Islam, M. Mufakharul (২০০৭b)। Bengal Agriculture 1920–1946: A Quantitative Study। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-0-521-04985-6।

- Kazi, Ihtesham (২০০৪)। Malaria in Bengal, 1860–1920। Dhaka, Bangladesh: Pip International Publications। আইএসবিএন 978-984-32-1795-0।

- Khan, Yasmin (২০১৫)। India at War: The Subcontinent and World War II। Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-975349-9।

- Knight, Henry (১৯৫৪)। Food Administration in India, 1939–47। Palo Alto, CA: Stanford University Press। আইএসবিএন 978-0-8047-0447-2। এলসিসিএন 53-9961। ওসিএলসি 526785।

- Lyons, Michael J. (২০১৬)। World War II: A Short History। London, England: Routledge: Taylor & Francis। আইএসবিএন 978-1-315-50943-3।

- Maharatna, Arup (১৯৯৬)। The Demography of Famines: an Indian Historical Perspective। Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-563711-3।

- Mukerjee, Madhusree (২০১০)। Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India During World War II। New York, NY: Basic Books। আইএসবিএন 978-0-465-00201-6।

- Mukherjee, Janam (২০১৫)। Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire। New York, NY: Oxford University Press। আইএসবিএন 978-0-19-061306-8।

- Mukherjee, S. N. (১৯৮৭)। Sir William Jones: A Study in Eighteenth-century British Attitudes to India। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-0-86131-581-9।

- Natarajan, M. S. (১৯৪৬)। Some Aspects of the Indian War Economy। Baroda, India: Padmaja Publications। ওসিএলসি 25849883।

- Ó Gráda, Cormac (২০০৯)। Famine: A Short History। Princeton University Press। আইএসবিএন 978-0-691-12237-3।

- Ó Gráda, Cormac (২০১৫)। "'Sufficiency and Sufficiency and Sufficiency': Revisiting the Great Bengal Famine of 1943–44"। Eating People Is Wrong, and Other Essays on Famine, Its Past, and Its Future। Princeton University Press। পৃষ্ঠা 38–91। আইএসবিএন 9781400865819. An earlier and somewhat different version is available in a conference paper at UCD Centre for Economic Research (Working Paper Series). Retrieved 9 February 2016

- Panigrahi, Devendra (২০০৪)। India's Partition: The Story of Imperialism in Retreat। New York, NY: Routledge। আইএসবিএন 1-135-76812-9।

- Ray, Bharati (২০০৫)। Women of India: Colonial and Post-colonial Periods। New Delhi, India: SAGE Publications। আইএসবিএন 978-0-7619-3409-7।

- Rothermund, Dietmar (২০০২)। An Economic History of India। New York, NY: Routledge। আইএসবিএন 978-1-134-87945-8।

- Roy, Tirthankar (২০১৯)। How British Rule Changed India's Economy: The Paradox of the Raj। Cham, Switzerland: Springer International Publishing। আইএসবিএন 978-3-030-17708-9।

- Schiffrin, Anya (২০১৪)। "Ian Stephens, Editorial, The Statesman [1943]"। Global Muckraking: 100 Years of Investigative Journalism from Around the World। New York, NY: New Press। পৃষ্ঠা 177–79। আইএসবিএন 978-1-59558-993-4।

- Sen, Amartya (১৯৮০)। "Famine Mortality: A Study of the Bengal Famine of 1943"। Eric J. Hobsbawm। Peasants in History: Essays in Honour of Daniel Thorner। Published for Sameeksha Trust by Oxford University Press। আইএসবিএন 0195612159।

- Sen, Amartya (১৯৮১a)। Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation । New York, NY: Oxford University Press। (See chapter 6: "The Great Bengal Famine").। আইএসবিএন 978-0-19-828463-5।

- Sen, Amartya (২০১১)। The Idea of Justice। Cambridge, MA: Harvard University Press। আইএসবিএন 978-0-674-06047-0।

- Sen, Bhowani (১৯৪৫)। Rural Bengal in Ruins। N. Chakravarty কর্তৃক অনূদিত। Bombay, India: People's Publishing House। ওসিএলসি 27855268।

- Siegel, Benjamin Robert (২০১৮)। Hungry Nation: Food, Famine, and the Making of Modern India। Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-1-108-42596-4।

- Vernon, James (২০০৯)। Hunger: A Modern History। Cambridge, MA: Harvard University Press। আইএসবিএন 978-0-674-04467-8।

- Yong, Tan Tai (২০০৫)। The Garrison State: Military, Government and Society in Colonial Punjab, 1849–1947। New Delhi, India: SAGE Publications। আইএসবিএন 978-81-321-0347-9।

নিবন্ধন

সম্পাদনা- Ali, Tariq Omar (২০১২)। The Envelope of Global Trade: The Political Economy and Intellectual History of Jute in the Bengal Delta, 1850s to 1950s. (গবেষণাপত্র)। Harvard University।

- Bekker, Konrad (Summer ১৯৫১)। "Land Reform Legislation in India"। Middle East Journal। 5 (3): 319–36। জেস্টোর 4322295।

- "The Best 1,000 Movies Ever Made"। The New York Times। ২৯ এপ্রিল ২০০৩। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ মার্চ ২০১৮।

- Bhattacharya, Sanjoy (২০০২a)। "Tackling hunger, disease and 'internal security': Official medical administration in colonial eastern India during World War II (Part I)" (পিডিএফ)। The National Medical Journal of India। 15 (1): 37–40। পিএমআইডি 11855591। সংগ্রহের তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

- Bhattacharya, Sanjoy (২০০২b)। "Tackling hunger, disease and 'internal security': Official medical administration in colonial eastern India during World War II (Part II)" (পিডিএফ)। The National Medical Journal of India। 15 (2): 101–40। সংগ্রহের তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

- Bhattacharya, Sanjoy; Zachariah, Benjamin (এপ্রিল ১৯৯৯)। "'A Great Destiny': the British Colonial State and the Advertisement of Post-War Reconstruction in India, 1942–45"। South Asia Research। 19 (1): 71–100। ডিওআই:10.1177/026272809901900105।

- Bose, Sugata (১৯৮২b)। "The Roots of 'Communal' Violence in Rural Bengal"। Modern Asian Studies। 16 (3): 463–91। ডিওআই:10.1017/S0026749X00015274।

- Bose, Sugata (১৯৯০)। "Starvation amidst Plenty: The Making of Famine in Bengal, Honan and Tonkin, 1942–45"। Modern Asian Studies। 24 (4): 699–727। ডিওআই:10.1017/S0026749X00010556।

- Bowbrick, Peter (মার্চ ১৯৮৫)। How Sen's Theory Can Cause Famines (পিডিএফ)। Agricultural Economics Society Conference।

- Bowbrick, Peter (১৯৮৬)। "The causes of famine: A refutation of Professor Sen's theory" (পিডিএফ)। Food Policy। 11 (2): 105–24। ডিওআই:10.1016/0306-9192(86)90059-X। সংগ্রহের তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ২০১১।

- Brennan, Lance (১৯৮৮)। "Government Famine Relief in Bengal, 1943"। The Journal of Asian Studies। 47 (3): 541–66। জেস্টোর 2056974। ডিওআই:10.2307/2056974।

- Brennan, Lance; Heathcote, Les; Lucas, Anton (১৯৮৪)। "The causation of famine: A comparative analysis of Lombok and Bengal 1891–1974"। South Asia: Journal of South Asian Studies। 7 (1): 1–26। ডিওআই:10.1080/00856408408723049।

- Chakrabarty, Bidyut (১৯৯২a)। "Political Mobilization in the Localities: The 1942 Quit India Movement in Midnapur"। Modern Asian Studies। 26 (4): 791–814। জেস্টোর 312940। ডিওআই:10.1017/s0026749x00010076।

- Chatterjee, Partha (১৯৮৬)। "The Colonial State and Peasant Resistance in Bengal 1920–1947"। Past & Present। 110: 169–204। ডিওআই:10.1093/past/110.1.169।

- Chaudhuri, Binay Bhushan (১৯৭৫)। "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885–1947"। Indian Historical Review। 2 (1): 106–65।

- "Chittaprosad's Bengal Famine"। The Wall Street Journal। ১৯ জুলাই ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ২৮ আগস্ট ২০১৩।

- Cooper, Adrienne (১৯৮৩)। "Sharecroppers and Landlords in Bengal, 1930–50: the dependency web and its implications"। Journal of Peasant Studies। 10 (2–3): 227–55। ডিওআই:10.1080/03066158308438206।

- Das, Debarshi (২০০৮)। "A relook at the Bengal Famine"। Economic and Political Weekly। 43 (31): 59–64।

- Datta, V. N. (২০০২)। "The Cripps Mission, Its Failure and Significance"। Proceedings of the Indian History Congress। Indian History Congress। 63: 644–52। জেস্টোর 44158132।

- De, Bikramjit (২০০৬)। "Imperial Governance and the Challenges of War: Management of Food Supplies in Bengal, 1943–44"। Studies in History। 22 (1): 1–43। ডিওআই:10.1177/025764300502200101।

- Devereux, Stephen (২০০০)। Famine in the twentieth century (পিডিএফ) (প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন)। IDS Working Paper 105। Brighton: Institute of Development Studies। ২০১৭-০৫-১৬ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।

- Devereux, Stephen (২০০৩)। "Sen's Entitlement Approach: Critiques and Counter-critiques"। Oxford Development Studies। 29 (3): 245–63। ডিওআই:10.1080/13600810120088859।

- Dyson, Tim (১৯৯১)। "On the demography of South Asian famines part II"। Population Studies। 45 (2): 279–97। ডিওআই:10.1080/0032472031000145446। পিএমআইডি 11622922।

- Dyson, Tim; Maharatna, Arup (সেপ্টেম্বর ১৯৯১)। "Excess mortality during the Great Bengal Famine: A Re-evaluation"। The Indian Economic & Social History Review। 28 (3): 281–97। ডিওআই:10.1177/001946469102800303।

- Greenough, Paul R. (১৯৮০)। "Indian Famines and Peasant Victims: the Case of Bengal in 1943–44"। Modern Asian Studies। 14 (2): 205–35। জেস্টোর 312413। ডিওআই:10.1017/s0026749x00007319। পিএমআইডি 11614969।

- Greenough, Paul R. (১৯৮৩)। "Political Mobilization and the Underground Literature of the Quit India Movement, 1942–44"। Modern Asian Studies। 17 (3): 353–86। জেস্টোর 312297। ডিওআই:10.1017/s0026749x00007538। Reprinted as Greenough, Paul R. (১৯৯৯)। "Political Mobilization and the Underground Literature of the Quit India Movement, 1942–44"। Social Scientist। 27 (7/8): 11–47। জেস্টোর 3518012। ডিওআই:10.2307/3518012।

- Hickman, John (২০০৮)। "Orwellian Rectification: Popular Churchill Biographies and the 1943 Bengal Famine"। Studies in History। 24 (2): 235–243। ডিওআই:10.1177/025764300902400205।

- Hunt, Joseph Michael (১৯৮৭)। The political study of nature – socio-ecological transformation of a North Bengal region (PhD thesis)। Massachusetts Institute of Technology। hdl:1721.1/74964।

- Iqbal, Iftekhar (২০০৯)। "Return of the Bhadralok: Ecology and Agrarian Relations in Eastern Bengal, c. 1905–1947"। Modern Asian Studies। 43 (6): 1325–53। জেস্টোর 40285015। ডিওআই:10.1017/s0026749x08003661।

- Iqbal, Iftekhar (২০১১)। "The Boat Denial Policy and the Great Bengal Famine"। Journal of the Asiatic Society of Bangladesh। 56 (1–2): 271–82।

- Islam, M. Mufakharul (২০০৭a)। "The Great Bengal Famine and the Question of FAD Yet Again"। Modern Asian Studies। 41 (2): 421–40। ডিওআই:10.1017/S0026749X06002435।

- Law-Smith, Auriol (১৯৮৯)। "Response and responsibility: The government of India's role in the Bengal famine, 1943"। South Asia: Journal of South Asian Studies। 12 (1): 49–65। ডিওআই:10.1080/00856408908723118।

- Learmonth, A. T. A. (১৯৫৭)। "Some contrasts in the regional geography of malaria in India and Pakistan"। Transactions and Papers (Institute of British Geographers)। 23 (23): 37–59। জেস্টোর 621155। ডিওআই:10.2307/621155।

- Mahalanobis, P. C. (১৯৪৪)। "Organisation of Statistics in the Post-War Period" (পিডিএফ)। Proceedings of the National Institute of Sciences of India। 10 (1): 71। ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ মার্চ ২০১৮।

- Mahalanobis, P. C.; Mukherjea, R.K.; Ghosh, A (১৯৪৬)। "A sample survey of after effects of Bengal famine of 1943"। Sankhya। 7 (4): 337–400।

- Maharatna, Arup (১৯৯২)। The demography of Indian famines: A historical perspective (PhD thesis)। London School of Economics and Political Science (United Kingdom)।

- Maharatna, Arup (১৯৯৩)। "Malaria Ecology, Relief Provision and Regional Variation in Mortality During the Bengal Famine of 1943–44."। South Asia Research। 13 (1): 1–26। ডিওআই:10.1177/026272809301300101।

- Mishra, A. (২০০০)। "Reviewing the Impoverishment Process: The Great Bengal Famine of 1943"। Indian Historical Review। 27 (1): 79–93। ডিওআই:10.1177/037698360002700106।

- Mukerjee, Madhusree (২০১৪)। "Bengal Famine of 1943: An Appraisal of the Famine Inquiry Commission"। Economic and Political Weekly। 49 (11): 71–75।

- Mukherji, Saugata (১৯৮৬)। "Agrarian Class Formation in Modern Bengal, 1931–51"। Economic and Political Weekly। 21 (4): PE11–PE21, PE24–PE27। জেস্টোর 4375249।

- Ó Gráda, Cormac (২০০৭)। "Making Famine History"। Journal of Economic Literature। 45 (1): 5–38। জেস্টোর 27646746। ডিওআই:10.1257/jel.45.1.5।

- Ó Gráda, Cormac (২০০৮)। "The ripple that drowns? Twentieth‐century famines in China and India as economic history"। Economic History Review। 61 (S1): 5–37। আইএসএসএন 1468-0289। ডিওআই:10.1111/j.1468-0289.2008.00435.x।

- Ó Gráda, Cormac (২০১০)। "Revisiting the Bengal Famine of 1943–44"। History Ireland। 18 (4): 36–39। জেস্টোর 27823027।

- Osmani, S. R. (১৯৯৩)। The Entitlement Approach to Famine: An Assessment (পিডিএফ) (প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন)। Helsinki: The United Nations University/World Institute for Development Economics Research। সংগ্রহের তারিখ ২৯ মার্চ ২০১৮।

- Padmanabhan, S. Y. (১৯৭৩)। "The Great Bengal Famine"। Annual Review of Phytopathology। 11: 11–24। ডিওআই:10.1146/annurev.py.11.090173.000303।

- Prayer, Mario (২০০১)। "The Gandhians of Bengal: nationalism, social reconstruction and cultural orientations 1920-1942"। Revista studi degli orientali। 71: 1–93, 95–161, 163–231, 233–297, 299–331, 333–363। জেস্টোর 41913060।

- Rodger, George (১০ আগস্ট ১৯৪২)। "75,000 Miles"। Life। Time Inc। পৃষ্ঠা 61–7। আইএসএসএন 0024-3019।

- Rangasami, Amrita (১৯৮৫)। "Failure of Exchange Entitlements Theory of Famine: A Response"। Economic and Political Weekly। 20 (41): 1747–52। জেস্টোর 4374919।

- Ray, Rajat; Ray, Ratna (১৯৭৫)। "Zamindars and Jotedars: A Study of rural politics in Bengal"। Modern Asian Studies। 9 (1): 81–102। ডিওআই:10.1017/S0026749X00004881।

- Roy, Tirthankar (৩০ ডিসেম্বর ২০০৬)। "Roots of Agrarian Crisis in Interwar India: Retrieving a Narrative"। Economic and Political Weekly। 41 (52): 5389, 5391–5400। জেস্টোর 4419085।

- Roy, Tirthankar (২০০৭)। "A delayed revolution: environment and agrarian change in India"। Oxford Review of Economic Policy। 23 (2): 239–50। ডিওআই:10.1093/oxrep/grm011।

- Schneer, Richard (১৯৪৭)। "Famine in Bengal: 1943"। Science & Society। 11 (2): 168–179।

- Sen, Amartya (১৯৭৬)। "Famines as Failures of Exchange Entitlements"। Economic and Political Weekly। 11 (31/33): 1273+1275+1277+1279–1280। জেস্টোর 4364836।

- Sen, Amartya (১৯৭৭)। "Starvation and exchange entitlements: a general approach and its application to the Great Bengal Famine"। Cambridge Journal of Economics। 1 (1): 33–59। ডিওআই:10.1093/oxfordjournals.cje.a035349।

- Sen, Amartya (১৯৮১b)। "Ingredients of Famine Analysis: Availability and Entitlements"। The Quarterly Journal of Economics। 96 (3): 433–64। জেস্টোর 1882681। ডিওআই:10.2307/1882681। পিএমআইডি 11615084।

- Sen, Amartya (১৯৯০)। "Individual freedom as social commitment"। India International Centre Quarterly। 17 (1): 101–15। আইএসএসএন 0376-9771।

- Tauger, Mark B. (২০০৩)। "Entitlement, Shortage and the 1943 Bengal Famine: Another Look" (পিডিএফ)। Journal of Peasant Studies। Routledge। 31 (1): 45–72। ডিওআই:10.1080/0306615031000169125। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা।

- Tauger, Mark B. (মার্চ ২০০৯)। "The Indian Famine Crises of World War II"। British Scholar। 1 (2): 166–96। ডিওআই:10.3366/brs.2009.0004।

- Tinker, Hugh (১৯৭৫)। "A forgotten long march: the Indian exodus from Burma, 1942"। Journal of Southeast Asian Studies। 6 (1): 1–15। ডিওআই:10.1017/S0022463400017069।

- "Tushar Kanti Ghosh, 96, a newspaper baron..."। The Baltimore Sun (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-১১-২১।

- Washbrook, D. A. (১৯৮১)। "Law, State and Agrarian Society in Colonial India"। Modern Asian Studies। 15 (3): 649–721। ডিওআই:10.1017/s0026749x00008714।

- Weigold, Auriol (১৯৯৯)। "Famine management: The Bengal famine (1942–1944) revisited"। South Asia: Journal of South Asian Studies। 22 (1): 63–77। ডিওআই:10.1080/00856409908723360।

আরো পড়ুন

সম্পাদনা- Abdullah, Abu Ahmed (Autumn ১৯৮০)। "The Peasant Economy in Transition : The Rise of the Rich Peasant in Permanently Settled Bengal"। The Bangladesh Development Studies। 8 (4): 1–20। জেস্টোর 40794299।

- Famine Inquiry Commission (আগস্ট ১৯৪৫)। Final Report। Madras: Government of India Press।

- Goswami, Omkar (১৯৯০)। "The Bengal Famine of 1943: Re-examining the Data"। The Indian Economic and Social History Review। 27 (4): 445–463। ডিওআই:10.1177/001946469002700403।

- Government of Bengal (১৯৪০a)। Report of the Land Revenue Commission, Vol. I। With Minutes of Dissent। Alipore: Bengal Government Press।

- Government of Bengal (১৯৪০c)। Report of the Land Revenue Commission, Vol. VI (পিডিএফ)। Replies to the Commission's questionnaire by the Associations concerned with tenants, Bar Associations, etc., and their oral evidence। Alipore: Bengal Government Press। ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ এপ্রিল ২০১৭।

- Passmore, R. (১৯৫১)। "Famine in India: an historical survey"। The Lancet। 258 (6677): 303–307। ডিওআই:10.1016/s0140-6736(51)93295-3। পিএমআইডি 14862183।

- Tauger, Mark B.; Sen, Amartya (২৪ মার্চ ২০১১)। "The Truth About the Bengal Famine"। The New York Review of Books।

- Tauger, Mark B.; Sen, Amartya (১২ মে ২০১১)। "The Bengal Famine"। The New York Review of Books।