আলোকবিজ্ঞান

এই নিবন্ধটির রচনা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, বানান বা বর্ণনাভঙ্গিগত সমস্যা রয়েছে। |

আলোকবিজ্ঞান (প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ὀπτική - চেহারা অথবা দেখা) পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা যা আলোর আচরণ, বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বস্তুর সঙ্গে আলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা করে। আলোকবিদ্যা আলোক সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা ব্যাখ্যা করে।

আলোকবিজ্ঞান সাধারণত দৃশ্যমান, অবলোহিত, এবং অতিবেগুনী আলোর আচরণ বর্ণনা করে; যেহেতু আলো একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, অনুরূপ ঘটনা রঞ্জন রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ, বেতার তরঙ্গ, এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের অন্যান্য রূপেও ঘটে। সুতরাং আলোকবিজ্ঞানকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের একটি শাখা ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা যায়। কিছু আলোক সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা কোয়ান্টাম প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল যা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সঙ্গেও আলোকবিজ্ঞানকে যুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষেে, আলোক সম্বন্ধীয় ঘটনার একটি বিশাল সংখ্যা আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় ধর্ম ব্যবহার করে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ইতিহাস সম্পাদনা

আলোকবিজ্ঞান প্রাচীন মিশরীয় এবং মেসোপটেমিয়ানদের দ্বারা লেন্স এর উন্নতিসাধনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন যে লেন্সের কথা জানা যায় তা পালিশ করা স্ফটিক ছিল, যা সাধারণত কোয়ার্টজ দ্বারা তৈরি করা হত। এশিরিয়-দেশিয় লায়ারদ/নিমরুদ লেন্স নামে পরিচিত [১] (৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। প্রাচীন গ্রিক এবং রোমানরা কাচের গোলক জল দিয়ে পূর্ণ করে লেন্স তৈরী করত। এই ব্যবহারিক উন্নয়নসমুহ অনুসরণ করা হয় গ্রিক ও ভারতীয় দার্শনিকগণের আলো দৃষ্টি এর তত্ত্বীয় উন্নতি সাধন,এবং গ্রেকো-রোমানদের জ্যামিতিক আলোকবিদ্যার উন্নতি সাধন দারা। আলোকবিদ্যা শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ ὀπτική থেকে যার অর্থ " আবির্ভাব,দৃশ্য"। [২]

প্লেটো প্রথম আলোর নির্গমন তত্ত্ব গ্রন্থনা করেন,তার মতে চোখ থেকে নির্গত আলো দ্বারা দর্শন উপলব্ধি হয়। তিনি টিমিউস এর আয়নায় বিম্বের উল্টো সমতা সম্বন্ধেও মন্তব্য করেন।[৩] এর প্রায় শত বছর পরে,ইউক্লিড অপটিকস নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এ বইটিতে তিনি দৃষ্টির সাথে জ্যামিতির সম্পর্ক স্থাপন করেন আর সৃষ্টি হয় জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান।[৪] তিনি প্লেটোর নির্গমন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তার কাজ চালিয়ে যান যেখানে তিনি আলোকদৃষ্টির গাণিতিক নিয়ম বর্ণনা করেন এবং আলোর প্রতিসরণের গুণগত ব্যাখ্যা করেন,যদিও কেউ যদি কখনো চোখ পিটপিট করে তাকায় তাহলে তার চোখ নিঃসৃত আলো দ্বারা কোন তারাকে তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল করা যাবে কিনা তা তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন করেন।[৫] টলেমি, তার গ্রন্থ অপটিক্সে, একটি বহির্গমন-নির্গমন দৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলেন : চোখ থেকে রশ্মি (বা ফ্লাস্ক) একটি শঙ্কু গঠন করে যার চূড়া হচ্ছে চোখের মধ্যে এবং তল হচ্ছে দর্শনক্ষেত্র। রশ্মিগুলো সংবেদনশীল এবং পৃষ্ঠতলের দূরত্ব আর দিকবিন্যাস সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের কাছে তথ্য পরিবহন করত। তিনি ইউক্লিডের কাজের অনেক সারাংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিসরণ কোণ পরিমাপ করার একটি উপায় বের করেন যদিও তিনি আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণ এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন।[৬]

প্রতিফলন সম্পাদনা

ভৌত আলোকবিজ্ঞান সম্পাদনা

বিচ্ছুরণ সম্পাদনা

আলো বিচ্ছুরণ সাদা কিংবা কোনো বহুবর্ণী রশ্মিগুচ্ছের বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত হওয়ার ঘটনাকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে । স্যার আইজ্যাক নিউটন আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন । তিনি দেখতে পান যে, সূর্য রশ্মি (সাদা আলো) কাচের প্রিজমের ভিতর দিয়ে গেলে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

একেবারে ওপরে লাল [Red], তারপর যথাক্রমে কমলা [Orange], হলুদ [Yellow], সবুজ [Green], আকাশি নীল [Blue], গাঢ় নীল [Indigo] এবং সবচেয়ে নিচে বেগুনি [Violet] থাকে । এই বহুবর্ণবিশিষ্ট পটিকে বর্ণালী বলে । প্রিজম আলোর বর্ণ সৃষ্টি করে না— সাদা বা বহুবর্ণী আলোর মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মিগুলিকে পৃথক করে মাত্র । শূন্য মাধ্যমে সব বর্ণের আলো সমান বেগে চলার ফলে আলোকরশ্মির কোনো প্রকার চ্যুতি ঘটে না । তাই শূন্য মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না।

রামধনু [Rainbow]: রামধনু হল আলোক বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ। যদি বায়ুমণ্ডল সদ্য বৃষ্টিস্নাত হয়, তবে কখনও কখনও সূর্যের বিপরীত দিকের আকাশে ধনুকের মতো বাঁকা বিভিন্ন রং - এর পটি দেখা যায়, একেই রামধনু বলে। বৃষ্টির কণা দ্বারা সুর্যরশ্মির বিচ্ছুরণের ফলে এই ঘটনা ঘটে ।

আলোকবিজ্ঞানের, বিচ্ছুরণ প্রপঞ্চ যা একটি তরঙ্গ ফেজ বেগ তার ফ্রিকোয়েন্সি উপর নির্ভর করে. [1] মিডিয়া এই সাধারণ সম্পত্তি বিকিরণকর মিডিয়া সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে না. কখনও কখনও শব্দটি বর্ণীয় বিচ্ছুরণ নির্দিষ্টতা জন্য ব্যবহার করা হয়. যদিও শব্দটি আলো এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রোম্যাগণেটিক তরঙ্গ বর্ণনা করতে আলোকবিদ্যার ব্যবহার করা হয়, একই অর্থে বিচ্ছুরণ ধরনের শব্দ এবং সিসমিক তরঙ্গ মাধ্যাকর্ষণ ঢেউ, ক্ষেত্রে শাব্দ বিচ্ছুরণ (সমুদ্রের ঢেউ যেমন তরঙ্গ গতির কোনো সাজানোর জন্য আবেদন করতে পারেন), এবং সঞ্চালন লাইন (যেমন সমাক্ষ তারের হিসাবে) অথবা অপটিক্যাল ফাইবার বরাবর প্রচারের টেলিযোগাযোগ সংকেত জন্য.

আলোকবিজ্ঞানের, বিচ্ছুরণ এক গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত ফল আলোর বিভিন্ন রং এর প্রতিসরণ কোণ পরিবর্তন হয়, বর্ণালী একটি বিকিরণশীল প্রিজম এবং লেন্স এর বর্ণাপেরণ উৎপাদিত হিসাবে দেখা [2]. যৌগ অবার্ণ লেন্স, যা বর্ণাপেরণ মূলত বাতিল করা হয়েছে, এর নকশা তার Abbe সংখ্যা ভী, যেখানে নিম্ন Abbe সংখ্যা দৃশ্যমান বর্ণালী অঞ্চলেই বেশি বিচ্ছুরণ মিলা কর্তৃক প্রদত্ত একটি গ্লাস এর বিচ্ছুরণ একটি সংখ্যাগত ব্যবহার. যেমন টেলিযোগাযোগ যেমন কিছু অ্যাপ্লিকেশন, একটি তরঙ্গ নিরঙ্কুশ ফেজ প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু শুধুমাত্র তরঙ্গ প্যাকেট বা "ডাল" প্রসারণ; যে ক্ষেত্রে এক তথাকথিত গ্রুপ-বেগ বিচ্ছুরণ (GVD) শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি সঙ্গে গ্রুপ বেগ বৈচিত্র আগ্রহী.

সমবর্তন বা পোলারায়ন সম্পাদনা

কোনো তরঙ্গের কম্পনের ওপর এমন শর্ত আরোপ করা হয় যে কম্পন কেবল একটা নিদিষ্ট দিকে বা তলেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেই প্রক্রিয়াকে সমাবর্তন বা পোলারায়ন বলে। আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গকে সমাবর্তিত বা পোলারায়িত করা যায় কিন্তু দীঘল বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গকে সমবর্তিত করা যায় না।

ব্যবহার সম্পাদনা

মানুষের চোখ সম্পাদনা

মানুষের চোখ হল একটি বহুমুখী আলোক যন্ত্র। এর গঠন ও কার্যপ্রণালী অনেকটা ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ নিচে দেওয়া হল:

১. অক্ষিগোলক (Eye ball): চোখের কোটরের মধ্যে অবস্থিত গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। এটি প্রায় গোলাকার। এটি নিদিষ্ট সীমার মধ্যে ঘুরতে পারে।

২. শ্বেত মন্ডল (Sclera): অক্ষিগোলকের মধ্যে সরয়েড ছাড়া বাকি অংশকে শ্বেত মন্ডল বলে। ৩. কর্নিয়া(Cornea): সরয়েডের সামনে স্বচ্ছ উত্তল অংশকে কর্নিয়া বলে।

৪. কোরয়েড (Choroid): স্কেলেরার মধ্যে যে কালো অংশ থাকে তাকে কোরয়েড বলে।

৫. আইরিশ (Iris): কর্নিয়ার পেছনে যে অস্বচ্ছ পর্দা থাকে তাকে আইরিশ বলে। এর কারণেই মানুষের চোখের রং ভিন্ন হয়।

৬. চোখের মণি(pupil): আইরিশের মাঝে একটি ছোট ছিদ্রকে পিউপিল বলে।

৭. রেটিনা(Retina): অক্ষিগোলকের মাঝখানে একটি গোলাপি পর্দাকে রেটিনা বলে।

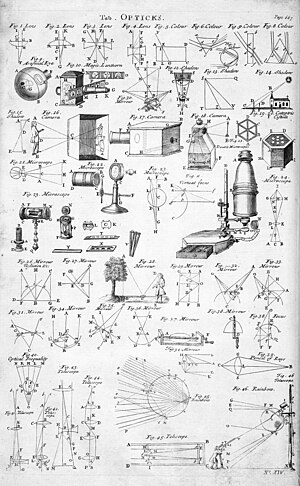

আলো সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি সম্পাদনা

- অণুবীক্ষণ যন্ত্র

- দূরবীক্ষণ যন্ত্র

তথ্যসূত্র সম্পাদনা

- ↑ "World's oldest telescope?"। BBC News। জুলাই ১, ১৯৯৯। সংগ্রহের তারিখ জানু ৩, ২০১০।

- ↑ T. F. Hoad (১৯৯৬)। The Concise Oxford Dictionary of English Etymology। আইএসবিএন 0-19-283098-8।

- ↑ T. L. Heath (২০০৩)। A manual of greek mathematics। Courier Dover Publications। পৃষ্ঠা 181–182। আইএসবিএন 0-486-43231-9।

- ↑ William R. Uttal (১৯৮৩)। Visual Form Detection in 3-Dimensional Space। Psychology Press। পৃষ্ঠা 25–। আইএসবিএন 978-0-89859-289-4। ৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪।

- ↑ Euclid (১৯৯৯)। Elaheh Kheirandish, সম্পাদক। The Arabic version of Euclid's optics = Kitāb Uqlīdis fī ikhtilāf al-manāẓir। New York: Springer। আইএসবিএন 0-387-98523-9।

- ↑ Ptolemy (১৯৯৬)। A. Mark Smith, সম্পাদক। Ptolemy's theory of visual perception: an English translation of the Optics with introduction and commentary। DIANE Publishing। আইএসবিএন 0-87169-862-5।

বহিঃসংযোগ সম্পাদনা

- Relevant discussions

- Textbooks and tutorials

- Optics ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২২ জুন ২০০৫ তারিখে – an open-source optics textbook

- Optics2001 – Optics library and community

- Fundamental Optics – Melles Griot Technical Guide

- Physics of Light and Optics – Brigham Young University Undergraduate Book

- Wikibooks modules

- Further reading

- Societies