যক্ষ্মা

যক্ষ্মা (ইংরেজি: Tuberculosis) একটি সংক্রামক রোগ যার কারণ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামের জীবাণু।[৮] ২০১৮ সালে সারা বিশ্বে এই রোগে আক্রান্ত হয় এক কোটি মানুষ এবং মারা যায় ১৫ লাখ মানুষ ৷ [৯]

| যক্ষ্মা | |

|---|---|

| প্রতিশব্দ | পিথিসিস, পিথিসিস পালমোনালিস, কানসাপমশান |

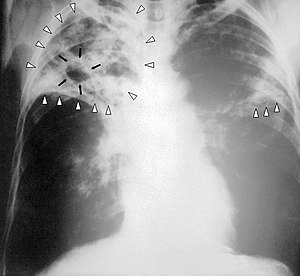

| |

| বুকের এক্সরেতে যক্ষ্মা | |

| বিশেষত্ব | সংক্রামক রোগ, পালমোনোলজি |

| লক্ষণ | দীর্ঘস্থায়ী কাশি, জ্বর, রক্তাক্ত শ্লেষ্মার সাথে কাশি, ওজন হ্রাস[১] |

| কারণ | মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস[১] |

| ঝুঁকির কারণ | ধূমপান, এইচআইভি [১] |

| পার্থক্যমূলক রোগনির্ণয় | নিউমোনিয়া, হিস্টোপ্লাজমোসিস, স্যারকয়ডোসিস, কমিডিওয়ডোমাইটোসিস[২] |

| প্রতিরোধ | উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে যারা স্ক্রীনিং, আক্রান্তদের চিকিৎসা, ব্যাসিলাস ক্যালমেট-গুয়েরিন (বিসিজি) টিকাদান[৩][৪][৫] |

| চিকিৎসা | অ্যান্টিবায়োটিকস[১] |

| সংঘটনের হার | ২৫% লোক (সুপ্ত টিবি)[৬] |

| মৃতের সংখ্যা | ১.৫ মিলিয়ন (২০২০)[৭] |

"যক্ষ্মা" শব্দটা এসেছে "রাজক্ষয়" থেকে। ক্ষয় বলার কারণ এতে রোগীরা খুব শীর্ণ (রোগা) হয়ে পড়েন ।

যক্ষ্মা প্রায় যেকোনও অঙ্গে হতে পারে (ব্যতিক্রম কেবল হৃৎপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, ঐচ্ছিক পেশী ও থাইরয়েড গ্রন্থি)। যক্ষ্মা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফুসফুসে। গরুর দুধ পাস্তুরায়ণ প্রচলনের আগে অন্ত্রেও অনেক বেশি হত।

টিকা বা ভ্যাকসিনেশন-র মধ্যে দিয়ে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা যায়।[১০]

যক্ষা রোগের লক্ষণসমূহ :

১। রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।

২। সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে।

৩। খুশখুসে কাশি হয় এবং কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যায়।

৪। রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে, দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।

৫।বুকে পিঠে ব্যথা হয়।

রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পাদনা

ফুসফুসে যক্ষ্মা হলে হাল্কা জ্বর ও কাশি হতে পারে। কাশির সঙ্গে গলার ভিতর থেকে থুতুতে রক্তও বেরোতে পারে। মুখ না ঢেকে কাশলে যক্ষ্মা সংক্রমণিত থুতুর ফোঁটা বাতাসে ছড়ায়। আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ পরিবেশে মাইকোব্যাক্টেরিয়াম অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে।বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট হিসেবে ৫-৬ মাস জ্বর থাকার মূল কারণ এই টিবি।

সাধারনত--

-তিন সপ্তাহের বেশি কাশি

-জ্বর

-কাশির সাথে কফ এবং মাঝে মাঝে রক্ত বের হওয়া

-ওজন কমে যাওয়া

-বুকে ব্যথা, দুর্বলতা ও ক্ষুধামন্দা

ইত্যাদি ফুসফুসের যক্ষ্মার প্রধান উপসর্গ।

যক্ষ্মা ফুসফুস থেকে অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পরতে পারে বিশেষ করে যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাদের এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তখন একে "অ-শ্বাসতন্ত্রীয় যক্ষ্মা" (Extrapulmonary Tuberculosis) বলা হয়, যেমন প্লুরাতে প্লুরিসি, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে মেনিনজাইটিস, লসিকাতন্ত্রে স্ক্রফুলা, প্রজনন তন্ত্রে প্রজনন তন্ত্রীয় যক্ষ্মা, পরিপাক তন্ত্রে পরিপাক তন্ত্রীয় যক্ষ্মা এবং অস্থিকলায় পট'স ডিজিস।

বিশেষ ধরনের ছড়িয়ে যাওয়া যক্ষ্মাকে বলা হয় মিলিয়ারী যক্ষ্মা (Miliary tuberculosis)। অনেক ক্ষেত্রে ফুসফুসীয় এবং অ-ফুসফুসীয় যক্ষ্মা একসাথে বিদ্যমান থাক্তে পারে।

পৃথিবীর যক্ষ্মা রোগীদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি (প্রায় অর্ধেক) ভারতীয় উপমহাদেশবাসী। জীবাণু শরীরে ঢুকলেই সবার যক্ষ্মা হয় না। যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মা বেশি হয়।

যক্ষ্মা কীভাবে ছড়ায় সম্পাদনা

বাতাসের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ছড়ায়। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে রোগের জীবাণু বাতাসে গিয়ে মিশে এবং রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

রোগ নির্নয় সম্পাদনা

যক্ষ্মার লক্ষণ ও উপসর্গগুলো হলো : সাধারণ লক্ষণ

অস্বাভাবিকভাবে ওজন হ্রাস পাওয়া অবসাদ অনুভব করা জ্বর রাতে ঘাম হওয়া কাপুনী ক্ষুধা মন্দা

অন্যান্য লক্ষণ

তিন সপ্তাহ বা এর অধিক সময় ধরে কাশি কাশির সাথে রক্ত যাওয়া বুকে ব্যথা অথবা শ্বাস নেয়ার সময় ও কাশির সময় ব্যথা হওয়া

যক্ষ্মা প্রতিরোধ করার উপায় সম্পাদনা

১। জন্মের পর পর প্রত্যেক শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়া ২। হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় রুমাল ব্যবহার করা ৩। যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা ৪। রোগীর কফ থুথু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা ৫। রোগীর ব্যবহারকৃত কাপড় অন্য কেউ ব্যবহার না করা।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা সম্পাদনা

যখন কোন এ্যান্টিবায়োটিক যক্ষ্মা রোগের সকল জীবাণু ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয় তখনই ঔষধ প্রতিরোধক যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। ঔষধ প্রতিরোধক যক্ষ্মার মূল কারণগুলো হলো :

পর্যাপ্ত চিকিৎসা গ্রহণ না করা ভুল ঔষধ সেবন চিকিৎসার কোর্স সম্পূর্ণ না করা

কখন ডাক্তার দেখাবেন

যক্ষ্মার লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

কোথায় চিকিৎসা করাবেন

বাংলাদেশের সকল- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জেলা সদর হাসপাতাল বক্ষব্যাধি ক্লিনিক/হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনজিও ক্লিনিক ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়সহ যক্ষ্মার চিকিৎসা করা হয় ও ঔষধ দেয়া হয়।

কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে

সাধারণ পরীক্ষা ত্বকের পরীক্ষা রক্তের পরীক্ষা কফ পরীক্ষা

অন্যান্য পরীক্ষা

বুকের এক্স-রে পরীক্ষা অথবা সিটি স্ক্যান কালচার টেস্ট

পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হলেও অনেক সময় যক্ষ্মার সংক্রমণ হতে পারে। যেমন : যক্ষ্মার সংক্রমণের ৮-১০ সপ্তাহ পরে তা ত্বকের পরীক্ষায় ধরা পড়ে। তার আগে পরীক্ষা করলে ধরা নাও পড়তে পারে এইডস এর মতো কোন রোগের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে অনেকসময় পরীক্ষায় যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে না। এছাড়া এইডস এবং যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ গুলো প্রায় এক রকম হওয়ায় এইডস রোগীদের যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি জটিল হয়ে থাকে। হামের টিকা নিলে এগুলোতে অনেক সময় জীবন্ত জীবাণু (Live virus) থাকে, এর জন্য ত্বক পরীক্ষায় যক্ষ্মা ধরা নাও পড়তে পারে। শরীরে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বেশি মাত্রায় ছেয়ে গেলে (Overwheliming TB disease) ত্বকের পরীক্ষায় রোগের জীবাণু ধরা নাও পড়তে পারে অনেক সময় সঠিকভাবে পরীক্ষা না করলেও এতে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধরা পড়ে না।

কি ধরনের চিকিৎসা আছে

ডটস পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করা হয়। এজন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগের ধরন, মাত্রা এবং রুগীর বয়স অনুসারে ঔষধের কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে। যক্ষ্মার চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে: এন্টিবায়োটিক সেবন। সাধারণত ৬-৯ মাস ব্যাপী এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবন করতে হবে।

সচেতনতা সম্পাদনা

টিবি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ডাক্তার মৃন্ময় দাস এর টিবি তাড়ানোর জন্যে একটি তথ্য চিত্র উল্লেখযোগ্য।[১১]

তথ্যসূত্র সম্পাদনা

- ↑ ক খ গ ঘ "টিউবার্কিউলোসিস্ (টিবি)"। www.who.int (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-০৮।

- ↑ Ferri, Fred F. (২০১০)। Ferri's differential diagnosis : a practical guide to the differential diagnosis of symptoms, signs, and clinical disorders (2nd সংস্করণ)। Philadelphia, PA: Elsevier/Mosby। পৃষ্ঠা Chapter T। আইএসবিএন 978-0-323-07699-9। অজানা প্যারামিটার

|name-list-style=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;Haw2014নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;TBCon2008নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;Harr2013নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;WHO2018Factনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ "Tuberculosis deaths rise for the first time in more than a decade due to the COVID-19 pandemic"। www.who.int (ইংরেজি ভাষায়)। ১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ অক্টোবর ২০২১।

- ↑ Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchell RN (২০০৭)। Robbins Basic Pathology (8th সংস্করণ)। Saunders Elsevier। পৃষ্ঠা 516–522। আইএসবিএন 978-1-4160-2973-1।

- ↑ "World Tuberculosis Day 2020 It's time to End TB!"। ১৮ জুলাই ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুলাই ২০২০।

- ↑ "যক্ষ্মা বা টিবি — বিকাশপিডিয়া"। bn.vikaspedia.in। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৯-১২।

- ↑ "টিবি তাড়াতে তথ্যচিত্র তিন পড়ুয়ার"। Eisamay। ২০১৮-০৪-০৬। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৯-১২।

বহিঃসংযোগ সম্পাদনা

- কার্লিতে যক্ষ্মা (ইংরেজি)

- "Tuberculosis (TB)"। Centers for Disease Control।

- "Tuberculosis (TB)"। UK Health Protection Agency। ৫ জুলাই ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০১৩।